Diffusé lors du Festival de Cannes de 2025 et vu dans le cadre du FIFFH 2025, La Disparition de Josef Mengele est l’adaptation du livre éponyme écrit par Olivier Guez. Il se concentre en particulier sur les années de cavale du médecin, ancien membre de la SS, et ayant pratiqué de nombreuses expérimentations scientifiques abominables dans les camps de concentration nazis, notamment à Auschwitz. Jamais arrêté, ni par les Alliés et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ni par ses compatriotes allemands, il est aidé par ses proches dans sa fuite, et soutenu par un silence complaisant de l’Argentine, du Paraguay et du Brésil, jusqu’à sa mort. Avec un sujet pareil, il y avait de quoi attendre beaucoup, de la part du réalisateur Kirill Serebrennikov. Ce film contrasté, qui divisera probablement grand public et cinéphiles, se révèle presque parfait dans sa forme, intéressant sur le traitement de son personnage principal, mais surtout éprouvant, à bien des égards.

L’ouverture du long-métrage est impressionnante, puisque nous est aussitôt dévoilée la dépouille de celui qui, lors des heures les plus sombres de son existence, a lui-même disséqué et réduit à l’état d’ossement bon nombre de ses victimes, à des fins de collection et d’études dites scientifiques. Le message est limpide, et n’a pas besoin de surexplications. Aussi eugénistes fussent les défenseurs de l’idéologie nazie, la mort rattrape tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur religion, de leurs convictions. Squelettes ou cendres, nul n’échappe à son destin, et certainement pas Josef Mengele, malgré sa remarquable aptitude à s’être soustrait à la justice des hommes pendant plus de trente ans.

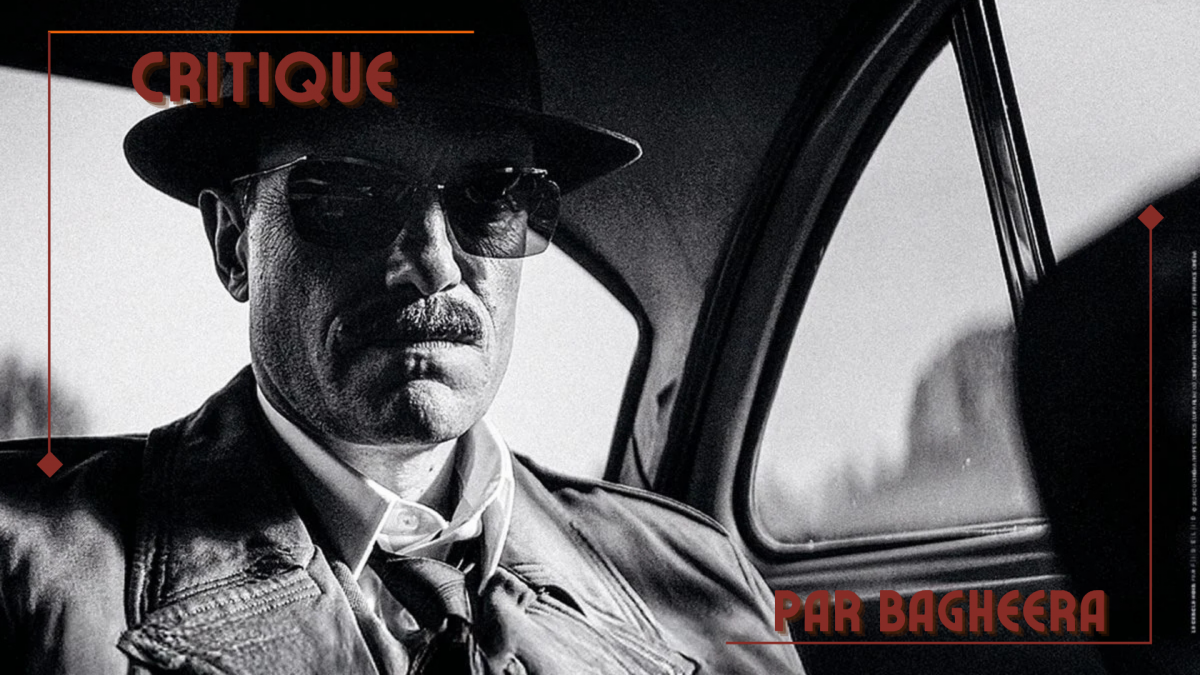

Une succession de va-et-vient dans le temps s’amorce, commençant par un face-à-face entre Mengele et son reflet dans le miroir. Le bourreau s’observe, se décrypte sous toutes les coutures de son corps nu. Sa vanité, son orgueil, sont d’emblée installées. L’importance qu’il paraît accorder à sa plastique rappelle aussitôt le regard d’un praticien habitué à scruter la décrépitude de l’organisme ou, à l’inverse, sa “perfection” recherchée. Mengele pourrait se considérer comme tel. Celui qui a longtemps été surnommé “L’Ange de la mort” d’Auschwitz a souvent été décrit comme un homme séduisant, au charisme écrasant, et dont le sourire hantait la rampe, à l’arrivée des trains pour la sélection. Mengele s’observe. Rapidement, un jeu s’instaure, prenant une large place au cours du film : Serebrennikov ne cesse de confronter son personnage à son propre reflet. Miroirs de salles de bain, glaces transportées par des ouvriers dans la rue, carrosseries luisantes des voitures, focus sur les rétroviseurs, vitres de fenêtres impeccables, miroirs de salles à manger… Le réalisateur le poursuit avec insistance, continuant inlassablement de les tendre en direction de Mengele, trahissant peut-être LA question qui constitue le fil rouge de son œuvre.

“Pourquoi ?”

Cette question, d’abord incarnée par Rolf Mengele, son propre fils venu chercher des réponses et, éventuellement, des explications sur les accusations portées à l’encontre de son père, est celle que se pose Serebrennikov, comme le monde entier se l’est posée. Elle demeure à l’évidence vaine, et le film ne prétend pas apporter un éclaircissement. Il arrive à bien souligner à quel point l’absurde ne permettra jamais de comprendre comment une doctrine peut à ce point déformer le cœur et les actes d’un individu que la remise en question n’impacte jamais. Au travers d’un très beau travail de noir et blanc, nous voilà condamnés à suivre les pérégrinations d’un homme que son exil plonge dans une solitude tantôt morne, tantôt frisant la paranoïa, hanté par l’idée d’une capture par le Mossad. Ce noir et blanc, presque “saturé” en fonction des plans, rend l’image brutale, compacte, en harmonie parfaite avec l’interprétation ahurissante proposée par August Diehl (vu dans Inglourious Basterds, de Quentin Tarentino, et dont la performance annonçait d’avance une certaine maîtrise en matière de tension inquiétante). De très habiles jeux de lumière parviennent à projeter le spectateur dans cette période étrange de l’après-guerre, déjà empuantie par la guerre froide, et durant laquelle la notion de justice peine à trouver sa place. La Disparition de Josef Mengele est une quête : celle d’une humanité qui se regarde dans le miroir d’un passé qui ne pourra jamais tout à fait cicatriser. Mengele, par cette auto-contemplation, nous renvoie à notre propre reflet. Il n’est pas défini ni dépeint comme un « monstre » contre le reste du genre humain, mot galvaudé et trop facilement utilisé pour distinguer ceux capables de commettre les actes qui lui sont reprochés. Mengele est un homme, et la preuve éclatante qu’il est parfaitement possible pour le plus grand nombre de basculer dans une forme de folie idéologique aux conséquences génocidaires.

Le réalisateur n’est pas là pour épargner son public, ni pour charger Mengele avec insistance. Il n’adopte pas non plus un ton neutre. Au gré des différentes identités empruntées par le fuyard pour échapper aux services secrets israéliens et aux potentiels mandats d’arrêt, le film s’enfonce dans une atmosphère sombre, glaçante, dont les nuances de gris nous font oublier le soleil sud-américain. Omniprésent, Mengele nous impose ses terreurs, son obstination, ses convictions que la distance géographique avec l’Allemagne n’a pas atténuées pour un sou. La musique grinçante tisse comme une angoisse de fond, trahit le malaise que suscite cette région du monde devenue une terre d’accueil pour les anciens du Reich qui poursuivent leurs hommages au Führer, sans tout à fait se cacher. Les croix gammées dans les massifs, hissées en drapeau devant les maisons, les saluts nazis et les discours antisémites côtoient curieusement les domestiques argentins ou brésiliens. À peine ces coutumes paraissent-elles exotiques aux locaux, dont une bonne partie de la population mésestime, voire ignore net, de quoi se sont rendus coupables ces Allemands guindés et méprisants à leur égard. Cette tolérance fautive des gouvernements du Sud, cette coexistence et ce refuge préservé pendant plusieurs décennies après la libération des camps, n’ont pas si fréquemment été abordés au cinéma. Serebrennikov explore les conséquences de la parole étouffée, de la vérité niée, pourtant nécessaires pour permettre aux générations futures de l’Allemagne de guérir de cet épisode honteux de son histoire.

La vérité, elle, se révèle au travers d’une utilisation à contre-emploi, mais si judicieuse, de la couleur qui ne revient que pour mettre en scène le passé. Celui d’Auschwitz. Au gré d’une séquence insoutenable et criante d’un réalisme épouvantable, Auschwitz se rappelle à nous, nous convoque au tribunal de l’Histoire, et sur ce que les hommes sont capables d’infliger, une fois toutes les barrières de la morale abandonnées. Le choc se grave profondément, sans exagération. Rarement la caméra aura semblé aussi près de ce que fut le quotidien de millions de victimes prisonnières des camps, entre les mains de ces blouses blanches malveillantes. Serebrennikov aurait pu exposer bien pire, et pourtant. Le choix presque “anodin” d’une scène d’horreur parmi tant d’autres dénote une certaine intelligence, un certain courage même, tandis qu’il esquive le piège du pathos ; le public n’en aura pas besoin, pour être marqué lors du visionnage. Le déni de Mengele n’en devient alors que plus incompréhensible, face à toutes les insultes proférées à l’encontre de la dignité humaine.

Il n’y a pas d’espoir à récolter, de la part d’un long-métrage placide et très lent. Éreintant, tant par certaines longueurs que par la violence de son sujet, le biopic se concentre sur le versant le plus décourageant de l’âme humaine. Certains êtres, incapables d’évoluer même confrontés aux reflets — ceux des miroirs, de leur descendance, de l’opinion publique —, ne peuvent que finir par escompter la mort, à force de s’être consumés dans la haine. Leur temporalité se superpose de façon surprenante à celle d’une culture qui change ; le monde dans lequel Mengele se dissimule aux radars de la justice est aussi celui qui acclame les Beatles. Serebrennikov, loin de faire preuve de cynisme, pointe du doigt une réalité triviale, qui réduit à néant les idéaux des chasseurs de nazis, ou prolonge l’attente des victimes qui attendaient une reconnaissance des sévices qui leur avaient été infligés. Avec cette même discipline et une bonne foi audacieuse, il n’hésite pas à filmer l’homme qui vieillit, toujours bouffé par l’animosité, mais dont les rides et les sourires fatigués trahissent le père qu’il est tout de même resté. Par ces images émouvantes, le réalisateur refuse lui-même de céder à la haine et au mépris qu’inspire forcément un individu comme Josef Mengele. Il lui accorde la capacité à aimer, comme il a pu aimer son fils et plusieurs de ses maîtresses. En lui laissant cette part d’humanité, le film gagne en puissance, et s’honore, en tous points, à ne pas tomber dans une caricature vengeresse du médecin vieillissant, déchu, perdant jusqu’à sa propre dignité à son tour.

La Disparition de Josef Mengele n’est pas le genre de film qui se donne sans encombre. Difficile à visionner, il résonne comme un avertissement. Il dévoile l’éternelle crainte, malheureusement fondée, de voir la pieuvre nazie jamais vraiment détruite revenir s’installer dans un terreau fertile, boulevard ouvert à toutes les horreurs. Portrait abrupt de l’homme, du médecin, du père et du criminel, il fait partie de ces œuvres qui posent les bonnes questions, qui osent sortir du schéma traditionnel du biopic. Par des choix réfléchis et originaux, par la performance phénoménale d’August Diehl, par ce noir et blanc anxiogène et son symbolisme dosé, Serebrennikov signe une adaptation aussi pénible que nécessaire, et met une fois de plus le cinéma russe à l’honneur.