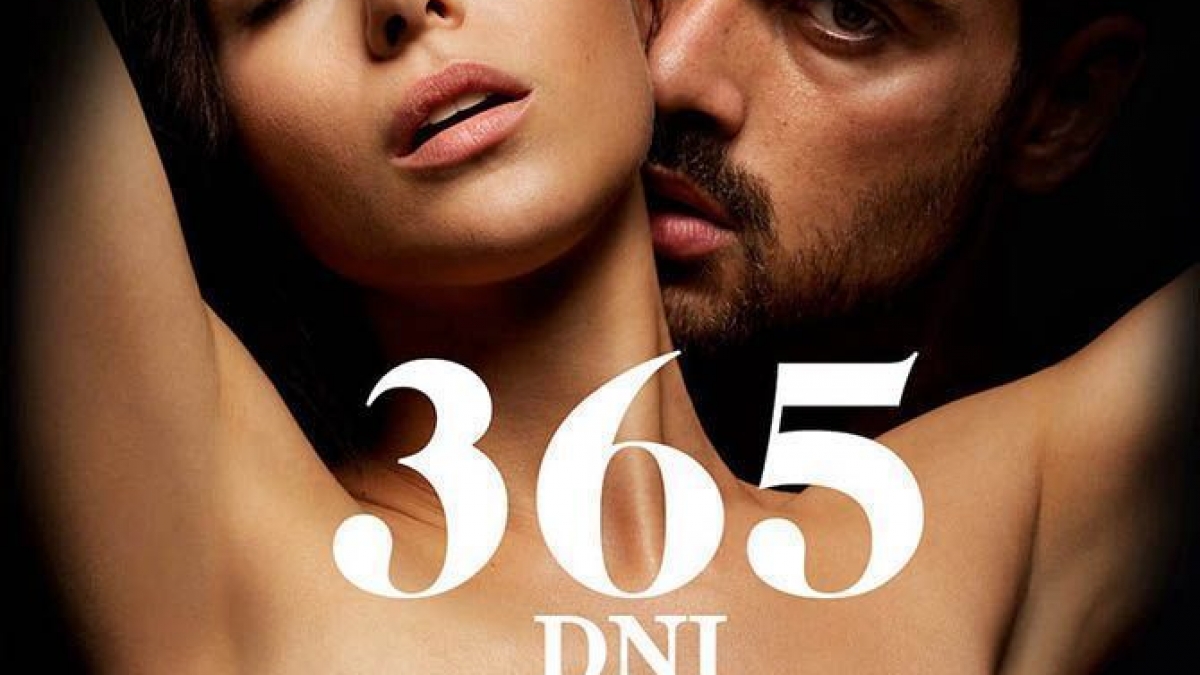

En voyant l’apparition de ce film sur la plateforme Netflix, j’ai senti le navet à succès arriver. Il y a quelques jours il était encore N°1 dans le Top 10. J’ai décidé de le regarder malgré tout, surtout après avoir lu un article incendiaire le concernant, notamment vis-à-vis d’une certaine culture du viol qu’il véhiculerait. Et en effet, ce fut pire que ce que j’imaginais, sur plusieurs plans. Sur tous les plans en fait. Le synopsis donne déjà quand même la puce à l’oreille quant à une profonde domination masculine narcissique et malsaine :

Laura, une femme polonaise et carriériste est enlevée par Massimo, un membre respecté de la mafia sicilienne. Obsédé par la jeune femme depuis cinq ans, il lui annonce qu’elle a un an pour tomber amoureuse de lui mais qu’il la libèrera au bout de ces 365 jours si elle ne développe pas de sentiments à son égard.

Bon, on pourrait se dire qu’il y a derrière tout ça un syndrome de Stockholm qui va être abordé, mais que nenni.

La banalisation des violences sexuelles et physiques

Rentrons directement dans le vif du sujet concernant la principale controverse qui gravite autour du film : la culture du viol. Le premier choc – que je vais prendre le temps de détailler ici – arrive quand Massimo coince dans un coin de son jet-privé une hôtesse de l’air, en lui appuyant sur les épaules pour lui faire comprendre avec autorité qu’il a bien envie d’une fellation, tout de suite, maintenant. La jeune femme semble apeurée et mal à l’aise puis son visage change en une fraction de seconde au moment où elle commence à lui ouvrir son pantalon. S’ensuit là un montage grossier entre Laura qui vit encore chez elle, se masturbant avec un sex-toy, et cette scène de sexe oral agressive. Car le mafieux ne se contente pas de laisser faire sa soumise, non, il lui appuie sur la tête avec force d’avant en arrière de façon très vigoureuse. Lui, prend son pied, elle, ne semble plus qu’être une marionnette n’ayant aucune maîtrise sur la situation et son corps. Sans doute pour contourner cette violence, mon esprit a pensé à l’ironie grinçante de Blanche Gardin qui parle de la fellation dans un de ses monologues :

« Est-ce qu’il serait possible d’arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche ? C’est assez humiliant car on sait dans quel sens il faut aller ! »

Suite à cela, il essuie des larmes sur le visage de la jeune femme, ce qui laisse quand même un bon indicateur sur le fait que ce qu’elle vient de vivre était plus éprouvant que plaisant. Lorsqu’elle se retrouve à nouveau seule, elle semble abattue et son visage n’exprime guère de réjouissance après cette gorge profonde forcée (appelons un chat un chat), avant là aussi, d’afficher un léger sourire satisfait. Et voilà tout le problème du film et particulièrement de cette séquence qui image à mon sens ce qu’encore trop de personnes pensent des femmes qui subissent des rapports non consentis, en induisant qu’au fond elles aiment ça, et surtout qu’elles ne disent pas clairement non. Car si la scène m’a mis profondément mal à l’aise, le film joue grossièrement sur deux tableaux pour justifier des actes graves, pouvant laisser une zone de flou dans l’esprit de certains spectateurs plus juvéniles. Même si le film porte le logo – 16 ans, et que Netflix précise en coin qu’il y a de la violence sexuelle, ce n’est jamais clairement assumé et surtout pas condamné dans le film. Au contraire, il semble atténuer ces actes plus que limites.

Massimo aura à plusieurs reprises des gestes déplacés et brutaux envers Laura. Pourtant, au premier jour de l’enlèvement, il lui assure « Je ne te toucherai pas tant que tu ne voudras pas ». On aurait pu y croire s’il n’avait pas déjà la main sur son sein en lui disant cela, le visage collé à deux centimètres du sien. Et quand la jeune femme tente de se rebeller ou qu’elle joue un peu les provocations pour tenter de prendre le dessus sur Massimo, ce dernier ne se laisse pas prier longtemps pour la plaquer contre un mur, ou la rattraper par la nuque en la menaçant et en lui faisant la morale sur son comportement à elle.

Le phallus tout puissant

En fait, quand on n’est pas choqué devant ce film, l’envie de rire nous prend, tellement c’est grotesque. Et je crois que le clou du spectacle se trouve lors d’une deuxième séquence de fellation (oui le film est féru de la pipe). Laura se retrouve dans la chambre de Massimo, elle le provoque un peu avant de décider de partir de la pièce. Mais son kidnappeur l’attache au lit de force, pieds et poings liés, de manière à ce qu’elle se retrouve en peignoir les membres écartés. Là, il fait venir une escort en lançant à Laura « Regarde un peu ce que tu rates », juste avant que la professionnelle ne s’agenouille et fasse ce qu’elle a à faire. Parce que vous comprenez, c’est un privilège et une intense sensation de plaisir d’avoir le gros chibre de Massimo dans la bouche… Le personnage se retrouve donc assis comme un roi, avec en arrière-plan, un tableau de lui-même, un lion à ses côtés pour bien souligner sa puissance. Laura est alors forcée de regarder la scène, et là aussi, on ne sait pas bien si elle penche du côté du malaise ou de l’excitation. Et nous aussi on est contraint de regarder cette scène à la fois gênante et risible.

Massimo est clairement obsédé par son attirail, ajoutant une longueur à sa mégalomanie. Lorsqu’il prend sa douche à côté de Laura, il va d’ailleurs lui dire des phrases comme « Pourquoi tu la regardes » ou « Tu veux la prendre ? ». On entretient bien là aussi le cliché du pénis comme fantasme n°1 pour la femme. Lorsque qu’elle finit par céder, en commençant bien sûr son approche par une fellation (et oui encore), on part alors sur une longue séquence de boucherie sexuelle. Même le cunnilingus est foiré : crachat sur la vulve (cela dit, chacun ses préférences), avant de partir pour le festival des positions et des pénétrations qui tapent dans le fond, agrémentés de roulages de pelles qui vont de la bouche jusqu’aux yeux. On assiste donc plus à une tentative de monstration de performances sexuelles qu’à des instants de passion et de sensualité. Et c’est tellement excessif qu’on en reste médusé…

Un véritable navet où les stéréotypes ont la peau dure

Je suis plutôt bon public et j’ai du mal à critiquer un film de fond en comble alors que toute une équipe a travaillé dessus. Mais celui-ci tend vraiment le bâton pour se faire battre. Car au-delà du fait que les violences soient érotisées, voire justifiées, il aurait pu au moins miser sur les dialogues et le jeu des acteurs. Mais là aussi, ça coule à pic. Tout est surjoué : de la tentative d’intimidation à la colère, de la crainte aux pleurs, sans parler des contorsions exagérées de Laura pendant l’amour, et de l’expression faciale de Massimo qui baise comme il pousserait à la salle de gym. Le but était sans doute de faire ressortir une animalité sexuelle, mais on se rapproche plutôt du comique. En clair, il n’y aucune profondeur des personnages et ils paraissent superficiels, voir insipides. L’acteur Michele Morrone a été choisi pour son physique d’Apollon mais certainement pas pour ses talents de comédien. Quant au rôle que campe l’actrice Anna-Maria Sieklucka, il incarne à lui-seul l’injonction qu’une femme doit rester belle en toutes circonstances : car c’est bien connu, une dame se réveille chaque matin comme une fleur des champs, avec le mascara et le fond de teint impeccable sur le visage, surtout quand elle est retenue en otage. C’est souvent là d’ailleurs que le sommeil est le plus réparateur.

En plus du carcan physique où rien ne dépasse, le personnage de Laura est englué dans un autre stéréotype : la femme vénale. Dès le départ, Massimo l’emmène faire du shopping pour lui acheter une ribambelle de vêtements de luxe, ce qui sous-entend que c’est comme ça qu’on retient une femme dans une prison dorée, et une manière de la perdurer impeccablement sexy dans le regard de son bourreau. Pourtant il lui reprochera sa robe trop courte en boîte de nuit car ça lui fait perdre ses moyens, glissant vers un troisième stéréotype : la femme tentatrice. Massimo fait part à plusieurs reprises comme il souffre de cette frustration, qui est toujours causée par l’autre, et jamais un problème qui lui incombe personnellement. En fait, on a affaire à un gamin taillé dans un costard, qui ne supporte pas la moindre résistance à ses caprices et qui croit que tout lui est dû. Mais cela est passé sous-couvert du fait qu’il appartient à la mafia.

La femme qui semble si sûre d’elle au début du film, se retrouve donc à se complaire dans une relation où elle n’est plus que le faire-valoir de cet homme. Car en un battement de cils, Massimo passe de bourreau à protecteur dans le regard de Laura, et notamment lorsqu’il la sauve de la noyade après une chute ridicule. C’est d’ailleurs après cet évènement qu’elle décide de se donner à lui : vous le voyez le schéma du prince charmant qui vient vous sauver et à qui on doit donner en retour ? La protection ultime d’un dominateur, c’est l’infantilisation de la femme, en décidant de tout à sa place, en sachant mieux qu’elle ce qu’elle désire et en la rendant dépendante. Laura confiera d’ailleurs à sa meilleure amie ces mots qui m’ont frisé le tympan : « Imagine un mâle fort qui sait toujours ce qu’il veut. Ton gardien, ton défenseur. Avec lui, tu te sens toujours comme une petite fille. Il réalise tous tes fantasmes sexuels. Il fait 1m90, aucune graisse, comme si Dieu l’avait sculpté ». Alors certain.e.s pensent sûrement « Oui mais c’est un film pour fantasmer », mais faire fantasmer qui au juste ? Bien loin de moi l’idée de juger ou de nier qu’un homme comme Massimo puisse être attractif pour certaines femmes, avec sa plastique et son côté brun ténébreux. Le problème est que son comportement devienne acceptable et incarne une marque d’amour à part entière. Massimo se dit amoureux d’elle, mais sa définition de l’amour se résume à kidnapper une femme (en la droguant à son insu), qui a été l’objet de son regard et de son désir durant cinq ans (il détient un portrait géant d’elle dans son salon), et à la retenir prisonnière à ses côtés. J’y vois plutôt de la psychopathie, de la possessivité et de la contrainte. Mais son physique lui donne tous les droits et permet ici d’excuser ses actes.

Si comme moi vous n’aviez pas réellement été subjugué par 50 nuances de Grey (je me suis arrêtée au premier volet personnellement), vous trouveriez qu’à côté de 365 dni, il y a du potentiel. On est bien loin du film 9 semaines et demi (1986), avec Mickey Rourke et Kim Basinger en tête d’affiche. L’alchimie et la sensualité entre les deux acteurs donnaient déjà beaucoup plus de poigne et de classe à leur histoire : une passion intense mais aussi toxique entre les deux personnages. Mais le film avait au moins la décence de ne pas nier cette réalité, en faisant s’émanciper et sortir de cette toxicité le personnage d’Elisabeth McGraw à la fin.

A quoi tient le succès ?

Le succès de 365dni n’est pas si surprenant, car il est à l’image de la société : il offre du sexe fast-food, des fantasmes peu vibratoires et bâclés. Et Netflix sait que c’est une recette qui marche alors pourquoi s’en priver ? Ce qui est étonnant (ou pas) c’est que le roman dont est tiré le film a été écrit pas une femme, Blanka Lipinska, et que l’adaptation filmique a été également réalisée par une autre femme, Barbara Bialowas. Je ne sais pas ce que vaut le livre mais je m’interroge sur ce qui pousse certaines femmes à écrire ou réaliser ce type de contenu. Je crois principalement que les relations toxiques sensualisées à l’écrit comme à l’écran sont devenues les nouvelles salades de contes de fées qu’on pouvait nous servir à une époque. On veut nous faire croire que la femme est en pleine possession de sa sexualité, de ses désirs quels qu’ils soient, mais en réalité, l’homme prend toujours l’ascendant sur la femme pour satisfaire ses fantasmes à lui la plupart du temps. Et on fait miroiter que c’est seulement sous ce prisme-là, que le personnage féminin finit par trouver son compte également.

Il suffit de lire un passage de l’interview de Lipinska donné au journal polonais Rzeczpospolita pour comprendre à quel point la création de son livre se rapproche plus de celle d’un gros panneau publicitaire, que d’un amour pour la littérature : « Je crois que si je n’avais pas touché à ces thèmes, mon récit n’aurait pas été aussi apprécié. Le secret réside aussi dans la façon de présenter son livre pour qu’il soit un succès. Coca-Cola non plus ne serait pas aussi populaire sans la pub ». Faire une comparaison avec un des géants du capitalisme pour parler de la promotion de son livre, ça en dit long sur les intentions premières de son auteur, tout comme celles de la réalisatrice. Le lecteur comme le spectateur se retrouvent tels de purs consommateurs, prêts à gober un livre et un film bourrés de stéréotypes néfastes, encastrés dans la vitrine d’un érotisme bidon et quasi pornographique.