vendredi 18 février

Lilith : J’ai débuté le festival avec la projection du film muet Dr Jekyll and Mr Hyde (John S. Robertson, 1920). Un ciné-concert dont je suis sortie plutôt mitigée.

Je ne peux pas dire par contre que ça n’était pas original. Ayant mal lu le programme, je pensais avoir affaire à un ciné-concert classique, avec des instruments acoustiques. Mais c’est l’artiste Undude qui mixait des sons électroniques de manière assez atypique. Au début, j’étais perturbée par le fait que les sonorités me paraissent très anachroniques, mais aussi parce qu’elles étaient dissonantes. Il m’a fallu un peu de temps pour m’habituer à ces sons et pour que je commence à m’imprégner du film. Étrangement, cet habillage sonore apportait une ambiance franchement intéressante à l’œuvre. Je ne dirais pas que c’est le film horrifique de cette période le plus passionnant que j’ai pu voir, ni le plus distrayant ou effrayant, mais c’était assurément une expérience que je ne regrette pas.

Dimanche 20 février

Rémy Bourgoin: L’extrême week-end s’enchaîne avec une séance Hachimiri Madness, une sélection de trois courts-métrages punk japonais de la fin des années 1970. Ou comment trouver en une séance tout ce que je recherche à l’Extrême Cinéma : du court-métrage underground déniché on ne sait comment d’on ne sait où. Les courts s’aventurent entre burlesque horrifique, cinéma expérimental et road-movie aux allures de canular mais surtout s’emparent tous du matériau filmique pour l’utiliser plastiquement. La pellicule est utilisée pour ce qu’elle est, la lumière dessine littéralement l’image et le montage donne du relief à ces films pleins d’une énergie déroutante, fascinante.

La soirée se poursuit avec le mythique Lost Highway de David Lynch (1997). Et quel bonheur de redécouvrir cet immense film sur grand écran ! Bien que la pellicule originale, que nous avons eu la chance de découvrir, apparaît comme largement altérée, la salle comble vibrait et frémissait tout au long de ce cauchemar hypnotique. Lost Highway c’est, pour moi, une longue nuit blanche pendant laquelle on sombre dans pleins de semis-rêves ; où la somnolence onirique nous ballote d’émotions en ressentis sans forcément de rationnalité. Et tout cela, je le ressentais déjà sur mon écran d’ordinateur alors au cinéma, pensez-vous ! What a trip !

Lundi 21 février

Rémy Bourgoin: L’extrême séjour continue pour moi. Et ce lundi à 19h en salle 2, en compagnie d’une dizaine de co-spectateurs j’ai découvert une pépite oubliée du cinéma français. Un film réalisé par l’immense chef opérateur Pierre-William Glenn (qui travailla pour Tavernier, Truffaut, Téchiné, Corneau, Rivette, Pialat, Lelouch, Vadim, Costa-Gavras, Fuller et j’en passe… Oui rien que ça oui). Et ce film disparu dans les limbes du cinéma français, ce film oublié c’est Terminus (1987). Blockbuster à la française aux airs de Mad-Max et de 2001 l’Odyssée de l’Espace avec en prime un Johnny Hallyday peroxydé pour l’occasion en acteur principal. Ça explose, ça brûle, ça se bat, ça se tamponne, c’est grossier, violent, kitsch et survitaminé. On y voit des énormes camions béliers dotés d’une intelligence artificielle, des bébés biologiquement transformés, les geôles d’une secte d’amateurs d’art et de bagarre. Terminus ! Tout votre bon sens est invité à descendre ! Il ne reste que l’adrénaline et la vitamine insufflées par les explosions et les dialogues bourrins. La salle riait devant le kitsch d’un Hallyday au volant d’un monster-truck mais ce film aborde aussi des thèmes de science-fiction très intéressant et se retrouve dans une veine finalement tout droit héritée de Blade Runner et consor. Une pépite à découvrir pour un pur moment de divertissement qui sent bon le sans plomb 95.

Et la soirée ne s’arrête pas là ! S’enchaîne ensuite Junk Head, une avant-première du nouveau film en stop-motion de Takahide Hori. C’est un monde où l’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité à force de manipulations génétiques. Mais parallèlement à ces manipulations, l’Homme a perdu la faculté de procréer, et décline inexorablement. En mission pour percer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine, où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs…

Avec une bonne dose d’humour, Hori nous emmène dans une science-fiction souterraine aux allures poético-cauchemardesque. Là encore le film est blindé de références à Alien, Dune, au cinéma de Jeunet et Caro, etc… L’animation y est époustouflante et le travail de décor et de lumière absolument fascinant. Un côté punk dans le montage et le découpage rappelle les courts de la sélection Hachimiri Madness tout en faisant de ce film une histoire d’anticipation neuve et dynamique. Sortie en salles françaises le 18 mai 2022, foncez voir cette merveille d’animation qui s’annonce déjà culte.

Mardi 22 février

Lilith: C’est le mardi que je décide de retourner à l’Extrême Cinéma pour assister à une séance de midi avec la projection du film Six femmes pour l’assassin (Mario Bava,1964). Ce film est considéré comme étant celui qui a posé les bases du giallo dans le cinéma italien. Pour décrire grossièrement le genre, on peut l’apparenter aux slasher movies dans le cinéma d’horreur américain, ces derniers seraient peut-être inspirés en partie des giallis italiens.

Vous connaissez certainement les codes du genre, mais on va rappeler cela pour les novices : un psychopathe qui s’attaque généralement à des femmes ou à des jeunes pour les assassiner un-e par un-e dans des mises en scènes sanglantes et ne laisser qu’une personne en vie à la fin du film, généralement une femme.

Malheureusement, en ne voyant le film que maintenant, l’œuvre est très prévisible et les maquillages sont très peu réalistes mais les décors sont vraiment uniques. S’imaginer que ce film a posé les bases d’un genre si connu dans le cinéma contemporain est quand même impressionnant et remarquable.

J’ai poursuivi avec la séance en avant première du film Bull de Paul Andrew Williams (2021) qui est l’un de mes coups de cœur du festival. C’était présenté par l’équipe du Grindhouse paradise festival. L’histoire d’une vendetta qui montre jusqu’où peuvent aller les parents pour protéger leurs enfants. Extrêmement violent, tous les personnages sont détestables et on ne peut pas tellement prendre parti pour qui que ce soit. Mais le scénario est très bien construit. Une critique est à venir avec plus de détails.

J’ai terminé ma journée avec Black Sunday. Un film qui souffre de beaucoup de longueurs, surtout lors des scènes d’action. Cependant, il peint un portrait de la situation géopolitique entre l’Israël, la Palestine et les USA dans les années 70. Il est assez original pour son époque car il prend un point de vue différent, en s’intéressant à la psychologie des terroristes et à leurs motivations. Il ne traite pas les personnages qui les traquent comme des super héros, super gentils. Tout le monde est logé à la même enseigne, ils ne sont ni totalement bons, ni totalement mauvais. Leurs motivations, plus ou moins discutables, sont juste absolument différentes.

Mercredi 23 février

Lilith: Pour mon troisième jour sur le festival, j’ai voulu continuer à tenter les séances de midi. Le programme de la cinémathèque indique notamment que ces séances sont faites entre autres “pour voir des films ratés au moment de leur sortie”. Mais là on peut clairement dire que Le frisson des vampires (Jean Rollin, 1971) est “un film raté” tout court. Vraiment mauvais, à lui tout seul un festival du mauvais goût. Un prétexte pour montrer des femmes nues. Un regard masculin qui les objectifie, avec des plans inutiles qui servent un scénario vide. Risible à tous les points de vue. Peut-être qu’une critique plus poussée verra le jour. C’est à suivre dans nos prochains articles.

J’ai terminé cette journée avec Combat Shock (1986), l’un des 3 films du programme « trois cauchemars américains » de la cinémathèque. Les films sont réalisés et ont été présentés par Buddy Giovinazzo. Je n’en verrai qu’un seul, mais il était déjà assez percutant. Il avait prévenu en disant « don’t commit suicide at the end » (traduction : ne pas se suicider à la fin du film). Ça annonçait la couleur. C’était un film très gore, sombre et délirant. Il questionne entre autres les traumatismes chez les soldats rentrés “vivants” de la guerre du Vietnam. En étant honnête, ils ressemblent plus à des zombies qu’à des personnes pleines de vie. On suit les conditions de vie des personnages qui sont à peine imaginables, surtout aux vues de l’état mental du personnage principal incarné à merveille par l’acteur Rick Giovinazzo, le frère du réalisateur. Un film dont je suis ressortie assez secouée car il est bizarre en plus d’être choquant. Pour les personnes à la psychologie fragile, mieux vaut s’abstenir.

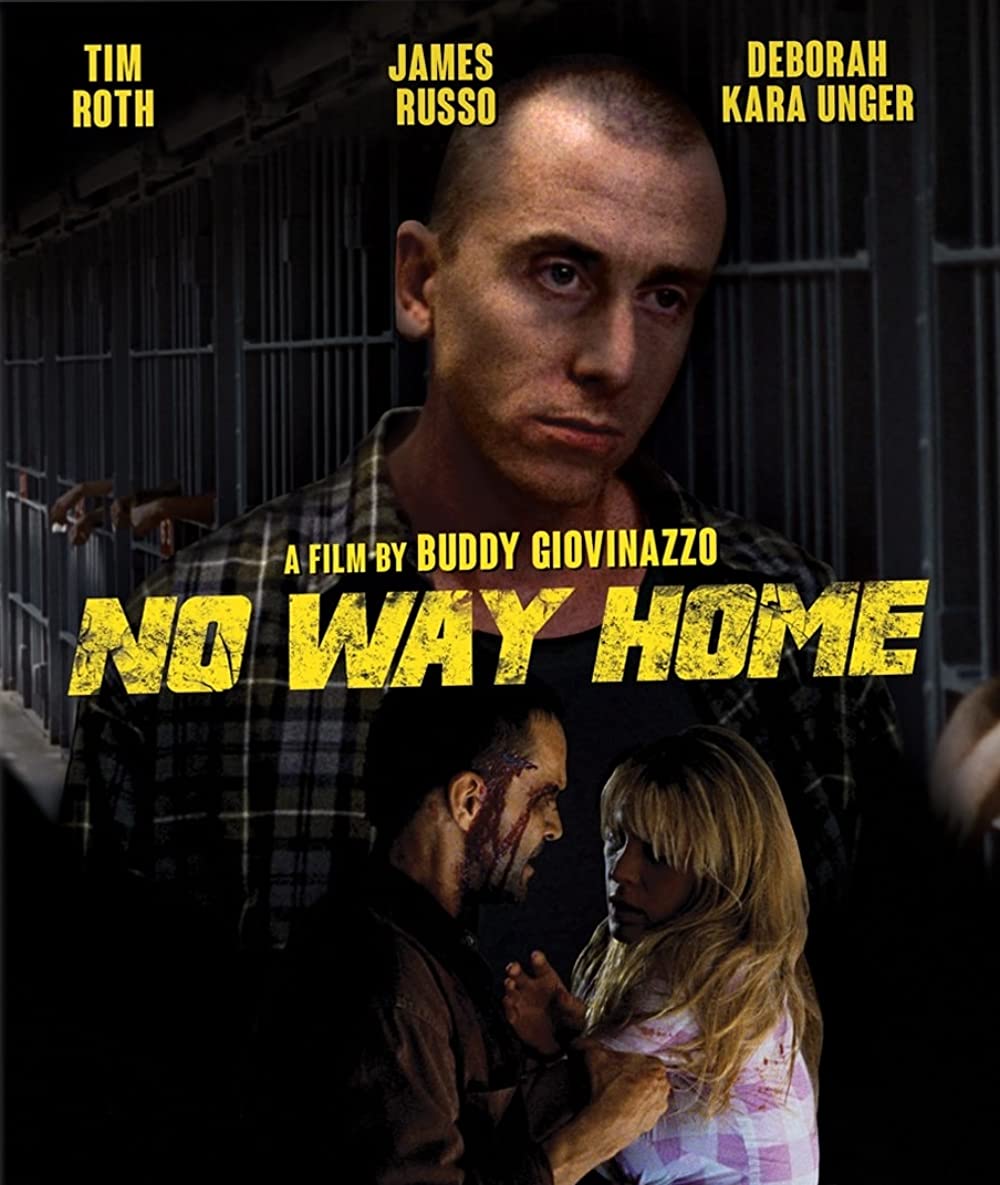

Rémy Bourgoin: La soirée se poursuit autour de ce programme “trois cauchemars américains” avec le second film de Buddy Giovinazzo, réalisé dix ans après Combat Shock : No Way Home (1996). Film au budget bien plus conséquent que le premier et où l’acteur principal, Tim Roth, interprète un ex-taulard qui retourne dans son quartier d’enfance. Il y revoit son frère et ses anciennes relations après plusieurs années d’internement. Ce film est un portrait des banlieues américaines tiers-mondisées et délaissées par les pouvoirs publics. Privés de politique sociale, ces quartiers pourrissent et font pourrir les gens qui y vivent. Un vrai récit de rédemption rendue difficile par la violence et la noirceur de la vie dans ces zones péri-urbaines américaines. Une vision pessimiste, un inversement, une antithèse du rêve américain d’où surgit la beauté d’un personnage, celui de Tim Roth plus victime que coupable. Victime de son entourage, victime de son lieu de vie, victime d’être plus sensible que les autres. No Way Home c’est la cruauté et le cynisme du réel dans lequel est ballotté le protagoniste par les engrenages sordides de la misère.

Jeudi 24 février

Rémy Bourgoin: Ce jeudi et après avoir vu ces deux premiers films, j’assiste à la rencontre avec Buddy Giovinazzo. Il nous parle de l’Amérique dans laquelle il a grandi, de ses travers, de sa véracité bien loin des clichés à paillettes de Miami ou L.A. Il nous parle de l’Amérique de l’extrême pauvreté, de la misère absolue, de la violence, de la fatalité. L’Amérique de seconde zone. Il nous parle également de la production de ses films et la difficulté à trouver des financiers qui acceptent de produire de tels cauchemars visuels.

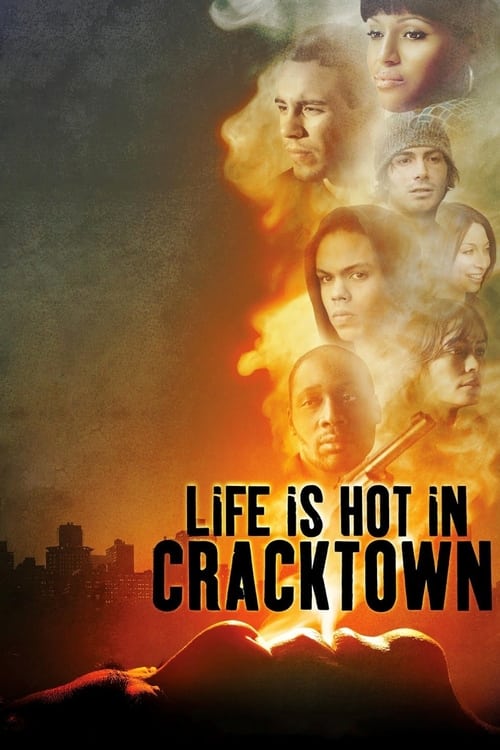

Après la rencontre, fasciné par le personnage et son œuvre, je me rend à la dernière séance du programme : Life is hot in cracktown ( 2004 ). Avec à nouveau dix ans d’écart avec son dernier film, Life is hot in cracktown est un film choral comme un entrecroisement de plusieurs courts-métrages. Tous des portraits de vies brisées pour les engrenages de la misère (oui encore eux). Allant du camé, du junkie au travesti en passant par le dealer de drogue, c’est un ballet pour marginaux, un opéra d’excentrés. Leurs chemins se croisent, parfois se heurtent plus ou moins violemment, toujours dans cette cruauté qu’immisce le réel au cinéma de Giovinazzo. Du grand art social qui évoque l’immense Kids de Larry Clark. A voir si vous trouvez comment le voir.

Samedi 26 février

Lilith: Dernière séance avec Incubus (Leslie Stevens 1966), une œuvre vraiment intéressante, contrairement à ce que j’aurais pu penser quand elle a été présentée à la cinémathèque. La description parlait entre autres du fait que le film était en Espéranto, qu’aucun-e des acteur-ices ne savait parler Espéranto et qu’ils avaient seulement appris par cœur leurs textes en ne sachant que globalement ce qu’ils répétaient. Autant dire que j’ai eu peur en entendant cette mise en contexte. Pour moi, il était très probable que les acteur-ices jouent très mal. Mais à ma grande surprise, à part sur quelques passages un peu capillotractés, plutôt liés au scénario en lui-même, le jeu des d’acteur était assez bon. Le scénario était très bien imaginé, surtout sur les deux premiers tiers du film, le reste à peut-être un peu mal vieilli mais demeure pertinent et original. Le réalisateur arrive très bien à transporter le spectateur dans une ambiance paradoxale, à la fois champêtre et guillerette mais aussi sombre et bizarre. Dans mon classement, le film se place donc quasi exaeco avec Bull de Paul Andrew Williams. De quoi bien clôturer pour moi l’Extrême cinéma 2022.

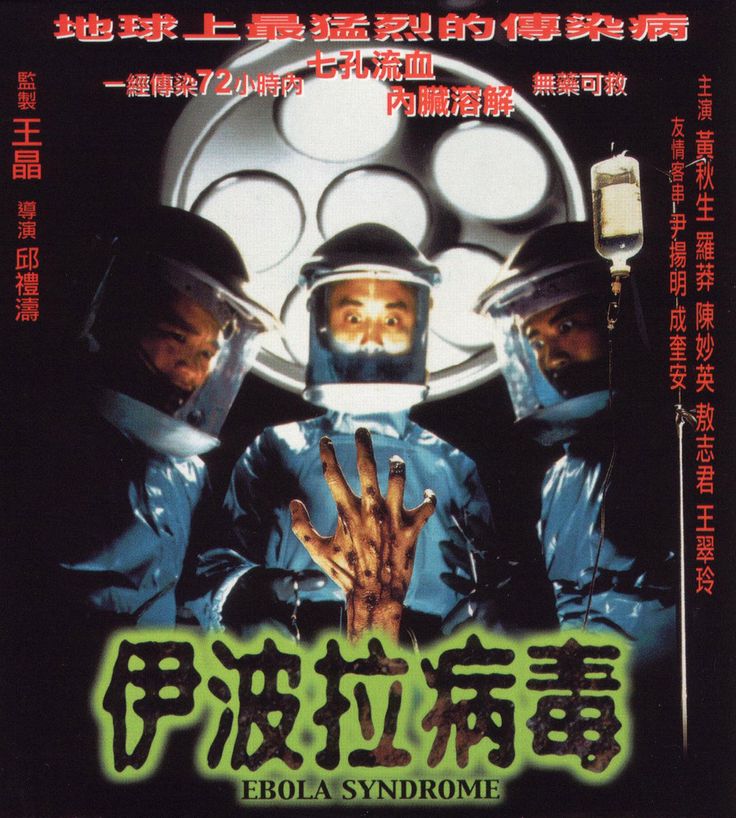

Rémy Bourgoin: Pour ma part, l’Extrême Cinéma sera clôturé par la demi-nuit des masques. Avec la diffusion d’un court-métrage et de deux long-métrages : Le blob (Chuck Russel, 1988) et Ebola Syndrome (Hermann Yau, 1996). Le premier est un film d’horreur des années 1980 qui reprend tous les codes du genre et qui, comme American Graffiti (George Lucas, 1973) pour les années 1960, nous parle plus d’une culture de la décennie que de cinéma d’horreur. Tous les poncifs du genre et de l’époque s’y agglutinent, nous offrant du kitsch allié à du romantisme bien disco. Quant au Blob en lui-même, il s’apparente à une forme de virus qui s’agrandit perpétuellement. Film qui permet de rire tout en frissonnant mais aussi et surtout de se distancier des événements, comme une catharsis en période de pandémie.

Ebola Syndrome quant à lui est une comédie noire absolument trash. Il suffit de prendre le film avec un détachement absolu et alors les blagues racistes, misogynes, nécrophiles, urophiles, cannibales, etc. ont fait rire la salle à gorge déployée. Le personnage principal est ignoble, ses péripéties sont sordides et là encore, en toile de fond, la diffusion exponentielle d’un virus : Ébola. La Cinémathèque disait de ce film qui l’est un « impressionnant catalogue de joyeusetés dynamité par un sens du grotesque”. Une vraie comédie noir et trash, un film fou qui laissera personne indifférent.