Dans le cadre du Festival des Images Aux Mots, festival du film LGBTQI+, la Cinémathèque de Toulouse proposait en février une projection du troisième long-métrage de Céline Sciamma : Tomboy. À savoir, l’histoire d’une petite fille aux allures de « garçon manqué » et de son arrivée dans une nouvelle ville, ce qui impliquera de devoir exprimer son identité au milieu de ses nouvelles rencontres.

Tomboy ou un certain cinéma de l’anatomie

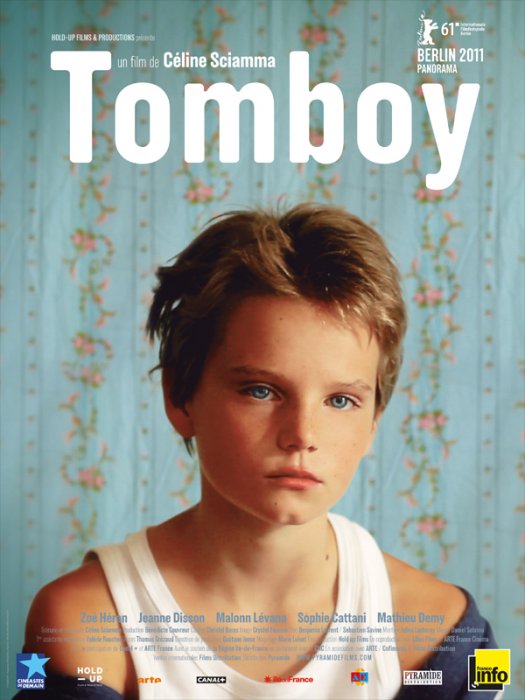

En effet, ce film c’est avant tout l’histoire d’un corps. D’un corps comme geste social, comme construction sociétale ; ce corps que l’on voudrait autre et que l’on va tenter de modifier, d’empêcher. Le film s’ouvre sur une succession de gros plans sur les mains, les yeux, la nuque, la peau du personnage principal. Ce dernier est donc présenté au spectateur comme étant une articulation corporelle. Ses cheveux courts, ses tenues et son jeune âge invitent le spectateur à penser que Michaël est bien un garçon.

Or, la cruauté de la nudité va venir le trahir lorsqu’en sortant du bain, son corps biologiquement féminin est montré. Alors, ce corps devient un personnage à part entière. Et le dispositif va venir filmer ce corps à de nombreuses reprises pour le mettre en tension. En tension de ce qu’il ne veut pas être, pas devenir, en tension du regard des autres, de son propre regard sur soi, en tension de sa place au milieu des autres corps, en tension de sa volonté d’apparaître en tout point masculin et non féminin. Ainsi, Michaël/Laure se scrute sans cesse dans le miroir, observe minutieusement son torse, sa poitrine, afin d’évaluer si son exhibition au sein des autres torses masculins ne dénoterait pas. Il prend également un grand soin à couper les cheveux qui commencent à descendre sur sa nuque. Le miroir devient alors symbole de sa propre altérité, de sa propre apparence lorsqu’il s’agit de dénouer cet autre “lui” qui se cache en elle.

La tension liée au corps s’exprime au plus fort lorsque sa nouvelle amie Lisa (de laquelle Laure/Michaël s’est éprise) le maquille. « Ça te va très bien, t’es belle comme ça », lui indique alors sa mère. Ici, Michaël se retrouve brutalement confronté à Laure, à sa propre féminité dont il ne veut pas, qu’il empêche, qu’il réfute coûte que coûte. Le personnage de Jeanne, la petite sœur de six ans, est également en tout point central ; en ce sens qu’elle représente l’absolue féminité, l’essence de la « petite fille » c’est à dire la femme-enfant, la femme en puissance ayant comme premier modèle sa mère. C’est une poupée aux longs cils, aux longs cheveux bouclés et à la féminité joliment assumée. Elle danse, elle peint, elle chante, elle coiffe sa sœur et se comporte comme une petite fille modèle. Elle est l’exacte opposée de sa sœur Laure/Michaël, et lui renvoie une féminité assumée qu’elle/lui se refuse à accepter et tente à tout prix d’annihiler.

Tourné au Canon 7D, la légèreté et la maniabilité de cette caméra permet de filmer à hauteur d’enfant. D’être au plus près des corps sans les restreindre. Par ailleurs, les plans sont généralement plutôt longs, ce qui témoigne d’une volonté de laisser libre cours à ces corps d’évoluer dans le cadre et de ne pas frustrer les enfants dans leur jeu. Filmer du temps et des corps pour faire jaillir des instants où ces corps et ce temps s’articulent parfaitement et crée une dynamique unique : celle d’un instant de pur cinéma.

Enfin, le film ne comporte pas de bande-son, laissant toute la place de l’espace sonore à la nature, aux voix des enfants sans qu’une musique intrusive ne vienne donner du surplomb, un commentaire qui serait à hauteur d’adulte et non plus à hauteur d’enfant. La seule musique qui existe est la comptine chantée par Jeanne : une musique à hauteur d’enfant qui vient du cadre, qui n’est pas agglutinée à l’image de façon artificielle.

Tomboy ou l’enfance comme espace de liberté

Tomboy, c’est aussi un film d’espaces. D’espaces distincts aux fonctions distinctes. En effet, on assiste, au début du film, à l’emménagement de Michaël/Laure et sa petite famille dans une nouvelle ville. Or, un déménagement engendre nécessairement chez l’enfant un changement de repères ; ce changement d’espace est un déracinement qui génère de la solitude, des angoisses et un flou comportemental et relationnel. Une nouvelle tension va alors se créer, une tension entre espaces de liberté et espaces de solitude. Un espace extérieur où se joue, en l’absence des parents, l’expérimentation de tous les possibles et un espace intérieur où l’apprentissage de la vie est supervisé par les parents. Laure est donc rattachée à l’intérieur, à l’intime, alors que Michaël, lui, s’en détache pour s’épanouir à l’extérieur où ses exploits lui offrent une reconnaissance publique devant ses nouveaux amis. Les espaces intérieurs, relevant de l’intime, sont soumis à une épuration maximale : seules les relations entre personnages importent. Les objets et accessoires n’existent donc que dans un certain minimalisme, dans leur lien direct à l’action. L’on y voit alors des gestes, des gros plans sur les mains qui agissent sur ces objets : lorsque Laure choisit une nouvelle ficelle pour porter ses clés, lorsqu’elle découpe son maillot de bain ou lorsqu’elle se créé un sexe en pâte à modeler. Le faire détermine l’être. Les objets n’existent que dans leur rapport utile au personnage, et ce dernier existe par son utilisation de l’objet.

Ce rapport à l’enfance dans l’espace intérieur, dans l’espace intime, souligne une problématique intrinsèquement cinématographique : comment faire rentrer dans le même cadre un enfant et un adulte ? Céline Sciamma s’en sort très bien dans ces séquences où les parents sont assis, couchés, et restent ainsi au même niveau que leurs enfants créant une unité familiale via un équilibre spatial dans le cadre. D’ailleurs, lorsque le mensonge de Michaël/Laure est dévoilé, les parents reprennent de la verticalité et leur hauteur écrase alors les enfants.

Quant à l’espace extérieur, il relève lui d’un espace de liberté, de jeu, aux couleurs plus chatoyantes, où l’été imprime le grain de l’image. Ces espaces expriment une sorte d’ode à l’enfance où les enfants jouent perpétuellement ; ils sont inventifs et audacieux. Et dans cette audace et cette inventivité, ils vont y puiser le pouvoir de tout être, de tout devenir, bien loin des convenances d’adultes. Le divertissement, la comédie, le faux-semblant, jusqu’au travestissement, trouvent leurs origines dans un monde de l’enfance où règnent inventivité et créativité. Laure profite de ce potentiel à tout être, de cette énergie inventive pour vivre son désir intime, être un autre. Un autre au masculin qu’elle joue à être malheureusement sans jamais pouvoir l’incarner véritablement. Elle ne peut que s’amuser à reproduire, à cracher comme les garçons, à se battre comme eux, à marcher comme eux, sans vraiment pouvoir être garçon. Céline Sciamma insiste sur l’idée que le travestissement de Laure/Michaël est un jeu, ce qui ancre son héroïne dans le terme « garçon manqué ». Car le garçon manqué, qui définit un comportement masculin prédominant (des attitudes aux vêtements en passant par les jeux réservés aux garçons), n’est pas forcément lié à l’homosexualité féminine.

Un film au genre trouble

« Tomboy est un film de flic. Un récit d’infiltrés, le genre de polar noir et brutal, sec comme un coup de crosse ». C’est ce que Romain Blondeau exprimait dans Transfuge à la sortie du film.

Ce jeu qu’entretient Michaël/Laure, cette double identité, relève du récit d’infiltrés avec du suspense, mais tout à la fois du conte de fées avec une attendue mais improbable métamorphose. Le récit se décompose en trois temps. Un premier temps où Michaël/Laure est seule avec son fantasme : c’est alors un récit ludique du désir de travestissement d’un garçon manqué. Dans un second temps, entre au centre de l’action le personnage de Jeanne, la petite sœur qui va installer une complicité dangereuse due à son jeune âge, amplifiant l’effet de suspense. Et pour finir, dans un troisième temps, interviennent les parents et surtout la mère qui, soucieuse de conformisme, engendrera humiliation et négation de l’identité de son enfant clôturant ainsi le film par un registre tragique.

Cette fin est, d’ailleurs, volontairement ambiguë. Laure/Michaël prononce cette dernière phrase : « Je m’appelle Laure. », comme forcée de renoncer à une partie d’elle-même, de renoncer à sa propre identité. Un timide sourire affirme superficiellement que tout est rentré dans l’ordre pour la famille, pour la société, mais pas pour Laure/Michaël. Selon Céline Sciamma, cette fin stipule que « L’enfance n’est pas le lieu des certitudes et des réponses catégoriques à des questions qui parfois mettent une vie entière à se formuler ».

Pour aller plus loin, quelques articles de presse à propos du film :

– Thierry Méranger, Cahiers du cinéma, n° 666, avril 2011

– Romain Blondeau, Transfuge n°48, 31 mars 2011

– Clarisse Fabre, Le Monde, 23 décembre 2013