C’est le genre de classique avec lequel on rebat les oreilles des non-initiés. Le genre de « must-have » qui, par l’incitation systématique du visionnage, peut pousser jusqu’au désintérêt total voire carrément jusqu’au dégoût. Pourtant, Jaws (Les Dents de la mer), sorti en 1975, n’est pas n’importe quel classique à cocher sur une liste de films à voir. Le long-métrage de Steven Spielberg, au-delà d’être une leçon de cinéma à part entière, a marqué l’Histoire du septième art à bien des égards. Pour avoir bouleversé à jamais le fonctionnement du grand spectacle sur grand écran, pour être un modèle d’adaptation cinématographique, pour la qualité de sa version française, pour la construction de ses protagonistes et, enfin, pour ce qu’il dit de nous autres spectateurs, il est urgent de (re)voir ce bijou unique en son genre.

Bascule avant.

TROIS HOMMES ET UN REQUIN

Le synopsis est d’une simplicité effarante : l’arrivée d’un requin blanc particulièrement massif terrorise la population d’une petite île touristique de la côte Est américaine, en pleine période de la Fête Nationale. Les plages fermées représentent une catastrophe économique pour les insulaires et le chef Brody tente par tous les moyens de se débarrasser de la menace persistante afin d’éviter que les cadavres ne s’empilent.

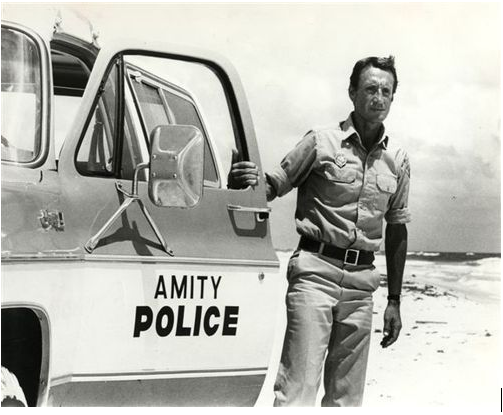

Ce sont bien les trois personnages principaux qui portent le film. Martin Brody (Roy Scheider), Matt Hooper (Richard Dreyfuss) et Bart Quint (fantastique Robert Shaw) forment le triangle compact d’un film dont la moitié se déroule en un huis-clos parfait. Le requin paraît parfois n’être qu’un prétexte pour la réunion de ces trois tempéraments forts, issus de trois générations différentes, et dont les trois points de vue divergent ou s’accordent au fil de leur traque en haute mer. La direction d’acteurs a beau être impeccable, la magie opère d’ores et déjà naturellement dès les premiers instants. Les interprètes sont leurs personnages. Leur implication émotionnelle, leur posture et leur aura à l’écran font complètement basculer le spectateur dans le décor pour une immersion pleine et entière.

Quarante-cinq ans après le tournage du film, rien n’a changé. Nous sommes ravalés au même rang que Brody et sa peur dévorante de l’eau. Comme lui, nous appréhendons mal Amity Island, ses us et coutumes aux antipodes de New York que le personnage vient d’abandonner avec toute sa famille. Nous sommes excités au même titre qu’Hooper et sa fascination pour les requins, merveilles de l’évolution perfectionnées pour « nager, ingurgiter, et produire d’autres requins ». Nous sommes à la fois attirés et inquiétés par l’aura mystérieuse de Quint, ancien marin de l’Indianapolis dont le naufrage tragique est à l’origine de sa haine viscérale des requins. Figure authentiquement inspirée des Capitaine Achab et autres maudits des mers, la puissance du souffle épique accordée à ce protagoniste hors du commun n’enlève rien à l’alchimie qui le lie indubitablement aux deux autres.

Les trois hommes à l’écran incarnent ce que tout héros se doit de porter sur ses épaules : la responsabilité de choix douloureux à prendre, le cran d’oser ce que le quidam redoute, la décision de rester fidèle à ses valeurs et à son éthique personnelle. Il y a beaucoup trop à dire sur ces trois personnalités pour les exposer exhaustivement dans une chronique. Retenons simplement la leçon d’interprétation à l’œuvre, grandement aidée en cela par la magie du décor naturel. Ici, il n’est pas question de bassins artificiels pour une bonne partie des plans. Nous sommes bien sur l’Orca, bateau de Quint qui conduira à l’une des plus célèbres répliques du cinéma occidental : « You’re gonna need a bigger boat »

Attachants, pleins d’humour et d’une bravoure inspirante pour tous les rêveurs du septième art, Brody, Hooper et Quint valent à eux seuls le visionnage de Jaws.

BASED ON A TRUE STORY

Si nous sommes désormais plus qu’habitués à voir Hollywood puiser à foison ses scénarios depuis des « histoires vraies » (parfois jusqu’à l’excès), il n’en a pas toujours été ainsi. Sans aller jusqu’à se réclamer d’une ère plus créative et autres « c’était mieux avant », force est de constater qu’on ne compte plus les annonces “putassières” dans les bandes-annonces comme dans les premières minutes de nombreux films depuis une vingtaine d’années. Ce qui n’était autrefois qu’un détail renforçant la solidité du thème traité dans un long-métrage est devenu un énième argument marketing, étiré jusqu’à n’en plus pouvoir et frôlant trop régulièrement la publicité mensongère. Il faut rappeler que Jaws est tiré du roman éponyme de Peter Benchley, un journaliste américain ayant puisé son imaginaire dans une série d’attaques de requins en 1916 dans le New Jersey. Il n’en faudra pas davantage pour que les producteurs réalisent l’influence considérable sur le public, attiré par les histoires basées sur des tragédies teintées de zones d’ombre telles que celles-ci. Par ce choix d’adaptation, par l’impact sur le spectateur, Jaws a plus ou moins consciemment ouvert une porte qu’on n’en finirait plus de vouloir défoncer pendant les cinquante prochaines années.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule évolution marquante que le film a imposé dans le monde des productions hollywoodiennes. Outre la mise en avant de Steven Spielberg définitivement consacré comme faisant partie des plus grands réalisateurs, Les Dents de la mer a bouleversé le cinéma de par ses méthodes de production. Il est également à l’origine de la lancée définitive des blockbusters estivaux chaque année et la tradition perpétuée autour des films de « monstres » intelligents, vicieux et cyniques. Le requin en devient largement un personnage au même titre que les trois hommes qui le poursuivent. Et si certains s’amusent à pointer du doigt des effets de machinerie quelquefois imparfaits, le pacte de confiance avec le spectateur quant à la suspension de la crédulité, n’a, lui, pas pris une ride. Déjà à l’époque, Spielberg ne lésinait pas sur la qualité ni le réalisme des images qu’il montre. Jurassic Park et l’extraordinaire bonne conservation de ses effets visuels avec le temps n’est qu’un bon exemple parmi tant d’autres de cette constance dans sa carrière. Bien avant les vélociraptors, le requin presque plus vrai que nature est ici l’incarnation du cauchemar, de la peur d’enfance, de la terreur d’être poursuivi, de se voir happé dans les profondeurs marines. Jaws flatte les instincts pernicieux : la satisfaction de blesser le prédateur, l’effroi de voir des innocents mourir, le frisson de l’angoisse perpétuelle, sur terre comme en mer, et la joie sauvage de la chasse portée par les compositions efficaces de John Williams. Jaws est grisant.

Le film brosse alors tout autant le voyeurisme du spectateur dans le sens du poil, à la fois friand de sensations fortes (qui va mourir ? qui va survivre ?). Il ose aller jusqu’au bout de l’audace : les années 80 sont encore loin, et une certaine cruauté reste toujours de mise sur grand écran. En effet, pourtant aujourd’hui réputé pour sa clémence envers ses plus jeunes personnages, Spielberg n’hésite pas ici à filmer la mort d’un enfant avec force détails, hémoglobine et plans anxiogènes, accentuant ainsi l’horreur d’une scène cruelle et marquante.

UN HÉRITAGE COMPLET

Il faudra enfin souligner le caractère d’œuvre totale au film de Spielberg dont a découlé une foule de références, de mythes et d’autres créations. Même les suites de Jaws, nanardesques à souhait et dont la qualité va décroissante, ont contribué elles aussi à nourrir les plaisirs coupables de tous les amateurs de navets possibles et imaginables. C’est là toute l’incroyable capacité du métrage à se changer en un film, voire une saga, culte. Jaws est protéiforme ; il rend hommage aux grands films d’aventures comme aux univers chers à Melville, mythifie la figure du requin qui continue, encore aujourd’hui, d’alimenter de nombreuses légendes autour de son évolution comme de ses capacités, et livre une leçon de narration impeccable de bout en bout.

L’exposition est à la fois douce et brutale, procédant étape par étape à la présentation des personnages comme de tous les enjeux de l’histoire. À la fois accessibles et complexes, les différents messages distillés dans le film prennent en consistance au fur et à mesure des multiples visionnages. Il s’agit tout autant de recevoir la peur panique et évidente qu’implique la présence du prédateur que de se placer du côté des habitants tantôt rendus légitimes, tantôt grotesques. C’est également sans oublier la position complexe des autorités de la ville et notamment d’un maire amoral jusqu’à l’indécence, prêt à tout pour garder les plages ouvertes et qu’importe les macchabées. Le tout reste souligné par des dialogues iconiques, superbement écrits et dont les différents niveaux de lecture provoquent un plaisir tout particulier à décortiquer.

En outre, c’est l’occasion de revenir sur un pan primordial et bien connu des amateurs de Jaws : sa version française. Le doublage, absolument incroyable et vanté par Alexandre Astier lui-même, transcende les répliques sans les évider de leur substance. Il s’adapte formidablement à un phrasé bien de chez nous que n’auraient pas boudé les Audiard et autres génies du dialogue. Il est presque nécessaire de regarder le film dans sa version française, qui en devient presque plus puissante que l’originale. André Valmy, doubleur de Robert Shaw, parvient à se démarquer tout particulièrement. Chaque réplique claque, tantôt cinglante, tantôt d’une profondeur vertigineuse. Du cabotinage propre au personnage jusqu’à la volonté de rendre hommage à un monologue poignant, en passant par des saillies à la violence contenue mais dont l’autorité reste indéniable : tout sonne terriblement juste. Trop juste. Visionner le film en VF, c’est se rappeler d’une époque pas si lointaine où la qualité d’un doublage pouvait en faire oublier des approximations moins facilement pardonnées de nos jours. C’est un doublage qui marque, qui donne une lumière unique au film. Il est impossible de ne pas avoir gardé dans notre mémoire ce rythme à la fois lyrique, précis et jouissif, qui donne toute une dimension supplémentaire à une atmosphère déjà unique.

Disponible sur Netflix, le film est diffusé dans sa première version française, celle-là même qui donne tout son sel aux dialogues, bien loin de la remastérisation ratée, décriée par les fans et introuvable dans les extraits Youtube (ce qui n’empêchera cependant en rien les puristes de profiter d’un visionnage en version originale).

En conclusion, et si vous ne l’aviez pas déjà compris : Jaws est incontournable. Pour ses messages intemporels et la dénonciation des ravages du tourisme de masse, pour l’exposition crue du prix à payer et de l’argent du sang, pour ce combat d’éternité entre la terre et la mer. Jaws est un film précieux, un trésor d’authenticité qui semble perdu aujourd’hui, et que nous serions comme condamnés à contempler depuis la rive. Authentique, autant que peut l’être le vieux bastingage de l’Orca, les mains burinées de Quint, la volonté de bien faire de Brody et l’enthousiasme de Hooper.

Ne vous laissez pas avoir par la peur d’un film démodé aux ficelles grossières. Abandonnez quelques heures la terre, affrontez votre peur au fond d’un œil noir et sans vie. Regardez Les Dents de la mer.

[…] la première rétrospective sur Jaws et son requin tueur, c’est au tour de L’Ombre et la proie : les raisons de l’échec ou […]