On les aime ou on les déteste, on se marre devant ou on en frissonne. Les films de requins ne laissent personne indifférent. Malgré leur mauvaise réputation, un bon nombre d’entre eux sont tournés avec de réelles velléités artistiques, et ici, en l’occurrence, la volonté de les adapter depuis des histoires vraies souvent tragiques. Ces fictions sont-elles fidèles à leur récit d’origine ? Pourquoi ces films restent-ils de basse qualité malgré tout ? En quoi méritent-ils cependant un visionnage à l’occasion ?

Retour sur une petite sélection de longs-métrages plus ou moins connus, parfois héritiers directs du phénomène des Dents de la Mer.

THE REEF, Andrew Traucki (2010) :

Le pitch c’est quoi ? : Cinq personnes à bord d’un voilier dans les eaux australiennes naviguent jusqu’à ce que le bateau heurte un récif corallien. Incapables de réparer leur embarcation, ils sont condamnés à tenter leur chance en nageant jusqu’à essayer d’atteindre l’île la plus proche ou de se faire repérer par les secours.

Qu’est-ce qu’on en attend ? Ce qu’on pouvait être en droit d’attendre, c’était d’au moins pouvoir passer un bon moment à flipper pour les personnages du film livrés à eux-mêmes en plein milieu du Pacifique. Rien de compliqué ici, juste l’heure et demie parfaite de divertissement un peu facile, mais avec de vrais instants de tension. Le scénario n’a pas besoin de plus pour attiser le chaland légèrement naïf.

Pourquoi c’est nul ? Parce que rien ne va, ou quasi. The Reef, c’est LA déception des amateurs de films de requins (dont je fais partie et je l’assume pleinement). Quand on pense qu’un deuxième volet a été mis en branle, c’est à se demander sur quoi les producteurs basent leur confiance un peu étrange. Cependant, force est de constater que ce genre trouve toujours preneur, et que le peu de budget qui leur est alloué n’engage que très peu de risques à terme.

Côté arguments, on en trouve une bonne quantité : le personnage principal apparaît, et c’est déjà le fou rire. Malgré toute la bonne volonté de Damian Walshe-Howling pour porter sur ses épaules la figure du héros, ça ne marche pas. L’absence de charisme se ressent cruellement, tant pour lui que pour le reste du casting, dont aucun acteur ne parvient à imposer une performance même correcte. Rien de comparable avec le jeu d’un Alex Roop pour Backcountry. Non seulement les personnages ont bel et bien des têtes d’inconnu, mais leur attitude caricaturale et la simple expression de leurs regards tour à tour apathiques, paniqués ou vitreux coupent court à toute possibilité d’empathie pour le spectateur. On passera sur les gros sabots du scénario avec une absence totale d’introduction pour présenter les liens entre les rôles (à moins que trente-six secondes montre en main vous suffisent). Tout est là : les clichés, la caméra épileptique ou qui ne semble pas savoir sur quoi se focaliser… Une palanquée de plans type remplissage ou carte postale n’aide pas à accorder plus de crédibilité au film, qui en pâtit dès la première partie. Histoire de s’enfoncer un peu plus, on comptera quelques jumpscares aussi ratés qu’inutiles, des dialogues d’une platitude hallucinante (quand pas tout simplement gênants…), et une bande-son qui paraît s’ennuyer autant que nous. C’est fade, c’est creux, ou ça sort l’artillerie lourde aussitôt qu’un peu d’action vient secouer son audience de temps en temps, dans une vaine illusion de tension. La composition de Rafael May frôle, parfois, celle d’un film pour adulte à 2h du matin sur TMC.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? Un microbout de la musique composée pouvait donner l’espoir d’assister à un long-métrage un tant soit peu travaillé, au moins sur ce point. Mais non, raté. On attendra en vain la transformation de l’essai, mais les quelques notes valent l’écoute, et ont pour elles le mérite de jouer sur une mélodie très « aquatique » dans l’esprit, qui fonctionne au début et à la fin. On peut également saluer l’usage d’une nuit américaine (le fait d’utiliser une sorte de filtre bleuté pour faire croire que la nuit est tombée alors que l’équipe technique filme encore de jour, ndlr) réussie, en plus de quelques plans très impressionnants du requin carnassier. Une occasion aussi de mirer vers le cinéma australien, dont certaines récentes productions se sont spécialisées dans le film de prédateur, animal ou non.

Mais est-ce que c’est fidèle ? Sur la façon dont le bateau se retourne, condamnant ses passagers à littéralement se jeter à l’eau, on ne peut rien reprocher à The Reef. En revanche, on en vient à regretter ce qu’aurait pu donner une adaptation en effet plus loyale à l’histoire originale. Le film se permet d’ailleurs de remplacer le ou les requins-tigres du récit par un grand requin blanc, sans doute pour renforcer l’attente du spectateur et jouer sur la réputation sinistre d’un squale pourtant peu friand de chair humaine. Le procédé, non content de friser le lamentable, se greffe à un autre point majeur : on aurait certes éprouvé bien plus d’émotion si le trio de victimes initial avait été incarné à l’écran. Ajouter deux personnages uniquement pour multiplier les frissons et le questionnement sur l’ordre des morts ne semble pas être la meilleure manière de respecter le matériau originel. Un constat d’autant plus amer que les vraies victimes, elles, ont eu pour mérite d’avoir agi avec bien plus de dignité et d’intelligence que des figures de fiction.

Le verdict ? Quand un film débute à peine et qu’on a déjà envie de détester ses protagonistes, il faut bien avouer qu’on est mal parti. The Reef ne convainc pas, et ne vaut sans doute pas sa réputation, pas si mauvaise du point de vue de certains médias. L’expérience devient purement voyeuriste, à défaut de pouvoir se contenter d’autre chose. Les enjeux, pauvrement mis en valeur, provoquent le détachement complet d’un public indifférent pour les victimes sous ses yeux.

La réplique qui fallait pas ? « Partez sans moi, j’vais vous ralentir ! » Oui. Ils ont osé. En 2010, quelqu’un s’est dit que c’était une bonne idée de placer cette ligne de dialogue dans la bouche d’un mec qui vient de se faire arracher la jambe par un requin. On lui explique qu’il aura même pas l’occasion de « ralentir » qui que ce soit, de toute façon ?

Le moment gênant ? Zoe Naylor qui hurle, probablement persuadée d’incarner le comble de l’héroïne tragique dans une scène « tendue », quand on a juste l’impression qu’elle s’est trompée de marque de shampoing au supermarché.

La Note : 3,5/10, et je suis généreuse. Pour l’histoire initiale, pour les acteurs qui semblent toutefois faire preuve d’un minimum d’investissement, pour Damian qui y croit jusqu’au bout, et pour le thème musical principal du film.

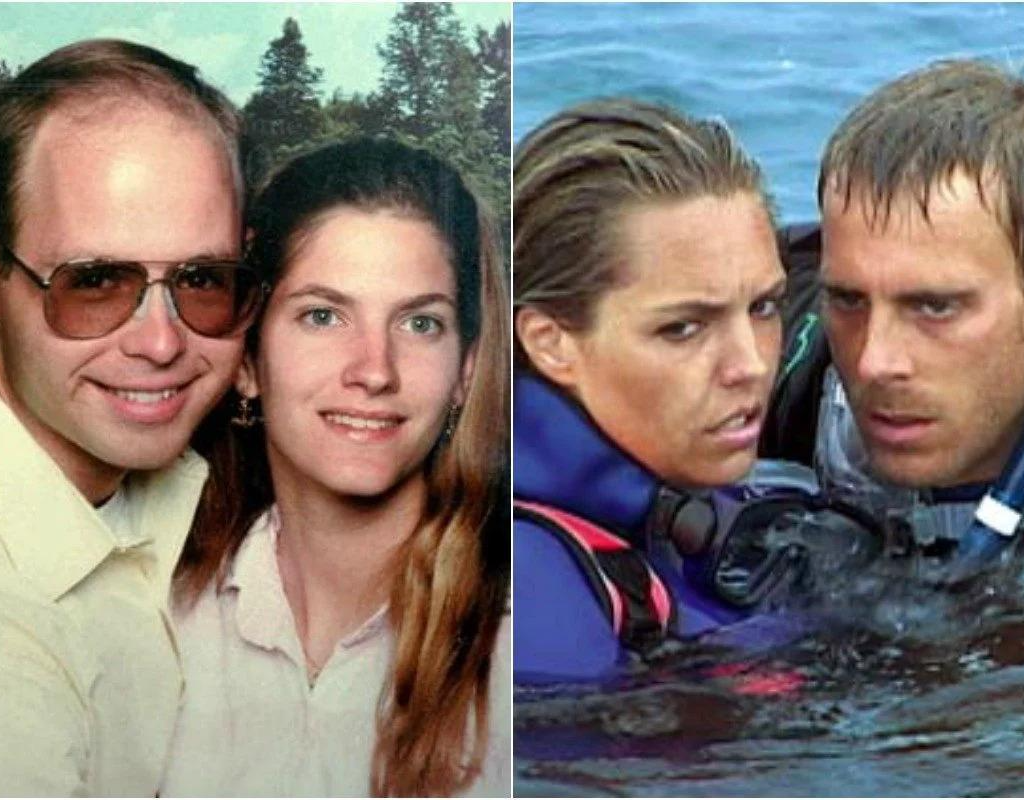

OPEN WATER, Chris Kentis (2004)

Le pitch c’est quoi ? : Un couple au quotidien effréné s’offre quelques vacances aux Bahamas. Fervents amateurs de plongée, leur escapade paradisiaque prend un tournant dramatique, lorsqu’une fois remontés à la surface, ils découvrent que le bateau encadrant leur virée les a tout bonnement oubliés.

Qu’est-ce qu’on en attend ? Du grand frisson. Niveau histoire d’horreur, on est sur du très lourd, et Open Water avait littéralement un boulevard à portée de main. À l’image d’un Paranormal activity, il ouvrait la voie à une suite ininterrompue de films à la thématique similaire, se voulant anti-nanard et défendant un véritable projet cinématographique.

Pourquoi c’est nul ? Les premières minutes posent le cadre et nous révèlent d’emblée le problème majeur. Le film semble vouloir propulser le spectateur dans une forme de réalisme (comme pour se sentir plus proche des personnages, plus inclus dans l’ambiance), mais le budget déficient paraît plus crédible pour exposer le souci principal : la qualité de la photographie est inexistante. L’impression est catastrophique, et donne surtout la sensation de visionner la vidéo des vacances de votre collègue au début des années 2000. Le prologue bâclé coupe court à toute mise en scène un tant soit peu travaillée, et il en sera ainsi pour l’intégralité du long-métrage. Les protagonistes, assez mal introduits, sont incarnés par une Blanchard Ryans et un Daniel Travis d’une fadeur à pleurer. Dès lors, Susan et Daniel sont d’emblée présentés comme plutôt antipathiques : l’image classique du couple qui peine à communiquer, bouffé par un stress dû à leur boulot prenant, et que tout semble ennuyer profondément. Même en vacances aux Bahamas, ils râlent, se plaignent, et les trop rares sourires poussent bien sûr à s’interroger sur l’envie authentique de ces deux-là de profiter d’une parenthèse enchanteresse. La quasi-absence de bande originale aurait pu ne pas déranger le visionnage, si ce n’était l’intrusion de morceaux traditionnels insulaires, dont on aurait pu se passer, car mal utilisée. Rien n’est vraiment exploité à fond : ni les personnages ni l’histoire. Aucun projet artistique concret ne s’expose à l’écran. Vous êtes venu observer un couple livré à lui-même dans l’océan ? C’est pile ce que l’on se contentera de vous donner, rien de plus, rien de moins. Les 130 000 dollars de budget n’offrant qu’une marge de manœuvre très restreinte à l’équipe technique, l’immense majorité des plans en haute mer sera faite depuis une embarcation à proximité des acteurs, limitant les prises de vue élaborées. Pire, le tangage perpétuel pourrait presque rendre migraineux, à la longue.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? Il faut rendre hommage à Open Water pour sa manière de filmer les requins alentour. On y croit sans mal : ce sont de vraies bestioles, et leur façon de bouger, comme s’ils rôdaient, autour du couple est à glacer le sang. Certains plans se dénotent par une audace qui paye et un effet garanti, en particulier l’un d’eux : Susan à la dérive, sommeillant quelques instants, plusieurs squales nageant sous elle jusqu’à ce que l’un d’eux bute, délibérément ou non contre elle, la réveillant sans qu’elle comprenne d’où vient le choc. Des scènes pareilles sont un rappel assez terrible pour le spectateur confortablement installé dans son canapé, bien au sec : cette histoire est abominable, et bien moins tirée par les cheveux qu’il n’y paraît. En outre, en dépit de l’effet nauséeux provoqué par le tangage perpétuel de la caméra et des acteurs, le résultat est criant de réalisme : on est dans l’océan avec eux, renforçant l’immersion. L’eau, filmée jusqu’à l’écœurement en quelques motifs expérimentaux, presque étranges, en devient un personnage à lui seul, omniprésent et inquiétant.

Mais est-ce que c’est fidèle ? Pas des masses. Les noms des personnages ont bien sûr été changés, mais toute leur histoire aussi. La disparition des Lonergan, couple ayant sans doute péri dans l’Atlantique après avoir été abandonné par leur bateau de plongée, a eu l’art d’encourager le mystère autour de leur personnalité. Présenté comme impliqué dans nombre d’associations et autres œuvres caritatives, le soupçon d’un suicide voire même celui d’une disparition organisée a été largement évoqué, tant par les enquêteurs que par des spéculateurs de toute sorte. Aucune piste analogue n’est désignée par le film, et encore moins le tempérament dépressif d’un Tom Lonergan, à peine épaulé par sa femme, Eileen, elle-même en proie aux doutes quant à leur avenir. Rien de tel n’est abordé, ni même esquissé par l’intrigue. Tout reste lisse, sans aspérité, sans « jouer » sur le récit de base, qui avait bien de quoi inspirer des scénarios proprement incroyables.

Le verdict ? Open Water est tout de même à voir, malgré le risque de s’ennuyer dur. Mais les amateurs de films de ce genre trouveront là de quoi satisfaire une curiosité, et la simple mise en place d’une histoire pareille vaut à lui seul le visionnement. La présence des requins, sobre et sans images de synthèse ni effet de carton-pâte est également un bon argument pour y jeter un œil.

La réplique qui fallait pas ? « Moi j’voulais aller faire du ski ! »… Ça reste involontairement très drôle, on pourra au moins lui reconnaître ça.

Le moment gênant ? Le plan référence au film érotique du vendredi soir sur TMC à 2h du matin (oui, encore), où Susan totalement nue attend son mari sur le lit. On saluera tout de même l’absence de pudeur habituelle au cinéma, où capter une paire de seins semble toujours délicat. Dommage que la scène demeure purement gratuite et dépourvue d’utilité.

La Note : 5/10. Parce que c’est culte. Parce que c’est unique dans sa façon de filmer. Parce que c’est une expérience et que le sentiment d’horreur persiste longtemps après le visionnage.

DÉRIVE MORTELLE, Hans Horn (2006).

Le pitch c’est quoi ? : Une bande de vieux amis du lycée se retrouve quelques années plus tard dans le cadre d’une croisière sur le yacht de l’un d’eux. Le problème, une fois que tout le monde s’est jeté à l’eau pour prendre un bain de mer, c’est quand on se rend compte qu’on a oublié de descendre l’échelle pour remonter à bord…

Qu’est-ce qu’on en attend ? Un ancien groupe de potes réunis après avoir chacun mené un bout de vie de leur côté, lointaines et nouvelles romances, une histoire sordide… tout était rassemblé pour donner le film d’horreur typique qu’on voulait déguster avec impatience. Sur le papier, une fois de plus, le scénario avait tout pour donner envie.

Pourquoi c’est nul ? On appelle ça de la publicité mensongère. Dérive mortelle a beau être catalogué comme un film de requin… eh bien, il n’y a pas de requin. Pas un. Pas l’ombre d’un aileron, aucune forme sombre, même de loin, même incertaine, pour induire une présence de squales dans les parages. Avis aux amateurs de carnage : circulez, y’a rien à voir. La bande-annonce, pourtant, laissait passer une image presque subliminale du prédateur (absente du montage final), en plus d’incorporer un dialogue du film qui est bel et bien resté, lui. Résultat définitif : on est bien sur un survival movie, mais rien de plus. Mais ce n’est que le début de ce qui ne fonctionne pas. En effet, en fonction de la version française lancée, vous aurez le choix entre une traduction correcte et plutôt intéressante du côté des comédiens de doublage (en particulier sur les intonations), quand de l’autre… c’est un sommet de vulgarité annoncée, au point d’en devenir franchement embarrassante. Les personnages, au nombre de six, manquent tout autant de fond, et certaines actions en tous points stupides s’ajoutent à une ou deux morts absurdes pour, au final, ne donner qu’une image guignolesque des protagonistes en détresse. Lorsqu’on en arrive jusqu’à ne toujours pas retenir les prénoms de certains d’entre eux passé la moitié de l’intrigue, c’est qu’il y a à coup sûr un problème quelque part. Leur aspect fantoche ne s’améliore pas non plus à l’angle de certaines scènes filmées en mauvais ralenti. Enfin, le jeu d’acteur ne parvient pas à convaincre dans l’ensemble. Dérive mortelle conserve de façon générale une esthétique très « années 2000 » (par ses références, sa manière de dérouler l’histoire, le montage, etc.), qui ne permettra pas forcément d’en faire un long-métrage considéré comme intemporel.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? On assiste à une tentative de « stariser » légèrement le casting, notamment via le personnage de Dan, incarné par Eric Dane (Charmed, Grey’s Anatomy…). C’était une bonne idée… à l’origine. On remarque une volonté réelle de rendre les interprétations des rôles plus crédibles, d’ancrer l’histoire dans un film à l’égal des autres productions américaines en la matière (le réalisateur Hans Horn étant Allemand). Le scénario, là encore, demeure l’arme la plus efficace de tout le long-métrage. On a envie de le regarder en entier et de découvrir l’issue de ce drame. Une bonne gestion de la montée de l’angoisse renforce également la posture de Dérive mortelle dans un premier degré absolu jusqu’au bout. La photographie est tout de même intéressante par l’usage notamment de certaines couleurs (on pense au côté fané du crépuscule qui tombe, à l’image de l’espoir qui s’amenuise). D’autres plans, quant à eux, sont assez judicieux pour bien mettre en perspective la peur des fonds marins qui vient torturer un peu plus les personnages promis à la noyade. Pour terminer, on pourra évoquer certaines morts, plus créatives (tout en restant plausibles) que celles mentionnées plus haut, ainsi que la deuxième partie du générique de fin plaçant en exergue le groupe Apoptygma Berzerk.

Mais est-ce que c’est fidèle ? Difficile à dire. Les sources fiables sont trop peu nombreuses pour corroborer la fidélité de l’adaptation. Tout porte cependant à croire que les véritables événements se sont révélés bien plus tragiques. L’issue, plus noire, et les témoignages terrifiants indiquant des « traces d’ongles sur la coque du bateau » en disent long sur le calvaire qu’ont dû endurer les vraies victimes de cet accident de croisière.

Le verdict ? Là encore, Dérive mortelle est à voir. Il y a de quoi passer un moment « agréable » pour les amateurs d’horreur de ce genre. Malgré l’absence de requins, il est évident que l’histoire n’avait clairement pas besoin de ça pour plonger les spectateurs dans l’effroi. Finalement, l’arrivée potentielle des squales est l’un des meilleurs éléments du film.

La réplique qui fallait pas ? « Y’aurait pas une façon d’entrer par en dessous ? »

« J’en sais trop rien. »

« T’achètes un bateau comme ça et tu sais pas comment il est foutu ? »

« J’croyais t’avoir déjà dit que ça s’appelle un yacht ! »

À croire qu’il y en a pour qui, la rigueur, quel que soit le contexte, c’est primordial. Même quand on est en train de mourir à petit feu, on se doit d’être précis sur le vocabulaire utilisé, c’est important.

Le moment gênant ? Plusieurs scènes montrent Dan en train de pleurer au ralenti (et chaque fois, après s’être comporté en véritable sac à purin). Gênant, c’est exactement le mot adéquat.

La Note : 5/10. Parce que c’est le genre de films qu’on adorait regarder, à l’adolescence. Parce que le pitch est aussi grotesque que terrible et tragiquement plausible. Parce qu’on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer et que c’est une histoire traumatisante qui valait le coup d’être narrée.

THE SHALLOWS, Jaume Collet-Serra (2016).

Le pitch c’est quoi ? : Une surfeuse américaine se rend sur une plage du Mexique peu connue pour s’adonner à sa passion dans un cadre paradisiaque et riche en souvenirs de famille. L’attaque-surprise d’un squale particulièrement hargneux va la condamner à rester coincée sur une roche à peine immergée, à environ 200 mètres de la terre ferme.

Qu’est-ce qu’on en attend ? En réalité, pas grand-chose. En 2016, il était devenu monnaie courante que les films de requins étaient non seulement passés de mode, mais promis à demeurer éternellement des longs-métrages moyens, même plus dignes de véritables sorties en salles pour créer l’événement. Toutefois, la production ne s’y est pas trompée, accompagnant le lancement de The Shallows d’une campagne de promotion à la hauteur de ses ambitions.

Pourquoi c’est nul ? Pour être honnête, le film n’est pas si mauvais. Toutefois, quelques défauts trop conséquents pour être pardonnés persistent. Il faut encore évoquer la maigre substance du seul personnage principal. Malgré une énième tentative pour présenter une backstory destinée à l’étoffer un peu, le résultat est trop famélique, trop friable. En bref : on peine à y adhérer. Ça manque cruellement d’émotions, et même les traumatismes de Nancy, interprétée par Blake Lively, entraînent bien peu d’empathie. Le requin est aussi très problématique. Uniquement composé d’images de synthèses et autres CGI, impossible pour le spectateur d’y croire, ne serait-ce qu’une seconde. Son envergure, sa taille, jusqu’à sa façon de se mouvoir dans l’eau, en font une marionnette 3D qui ne suscite pas l’effroi très longtemps. C’est on ne peut plus dommage, quand il s’agit de l’antagoniste. Certains effets poussent à l’excès, préférant jouer la carte d’un grand spectacle qui tombe cependant à l’eau. Il est trop facile de sortir du film en s’interrogeant sur tel ou tel choix (pour le scénario comme pour sa mise en œuvre), ce qui ne cesse de briser l’immersion de manière répétée. Pire, c’est l’ennui qui plane au-dessus de The Shallows. Si le premier tiers parvient à tenir ses promesses en posant les bases d’une fiction aboutie, il se laisse piéger par l’immobilisme auquel est condamnée sa protagoniste. Blake Lively coincée sur son rocher ne nous maintient pas en alerte autant qu’on l’aurait voulu. Il est amusant de songer qu’en parallèle, le film Buried et son héros, incarné par Ryan Reynolds (époux de Blake Lively à la ville), avaient réussi un pari délicat : nous garder pendant une heure et demie enfermé dans un cercueil, sans trouver là de quoi s’y assommer. C’est un raté complet pour The Shallows, et on se surprend trop souvent à regarder la montre. Les scènes de fin confinent quant à elles au ridicule, et viennent totalement saper le travail du film : à savoir faire grimper une tension jusqu’au point culminant. Le soufflé retombe vite, au point d’en frôler le comique et d’ainsi conclure de manière contre-productive. Le choix du générique final n’aide pas, puisque diffusant le tube de Sia : Bird set free. L’impression est désastreuse et achève le tout sur une touche de niaiserie qui n’était vraiment pas nécessaire.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? Au final, beaucoup de choses. La photographie du film, soignée à souhait, met en valeur The Shallows avec une attention kaléidoscopique, privilégiant la palette des bleus jusqu’à pouvoir créer une vision hypnotique. Ce film est beau, pousse la saturation de ses couleurs sans tomber dans le mauvais goût, et en devient très séduisant. L’azur de l’océan et le rouge du sang, particulièrement mis à l’honneur, percutent la rétine et confortent l’impact de certaines scènes déterminantes. Le montage est dynamique, astucieux, pétille dès les premières minutes. Blake Lively participe à l’engouement du spectateur. La caméra l’aime, et l’actrice s’épanouit sous son œil, en une véritable ode au corps féminin et à sa résistance, même blessée. Il est tout à fait possible au public du film de toucher du doigt la synesthésie marine qui envahit le personnage : le bruit de l’eau, ses couleurs, jusqu’à pouvoir en deviner l’odeur de l’iode, le goût du sel et à se sentir pleinement immergé dans les houles turquoises. Certains silences, bien utilisés, précèdent quelques moments cruciaux avec un dosage réfléchi. On pense surtout à la scène fulgurante introduisant le requin meurtrier : depuis le rouleau d’une vague translucide, l’ombre troublante du prédateur se dessine, jusqu’à foncer pour percuter la surfeuse et la faire basculer dans les remous. La première attaque est d’ailleurs très choquante et impressionnante, augurant une suite des plus passionnantes à regarder. La différence est frappante avec les films précédemment cités : le budget est là, et se voit à l’écran, tant dans le casting d’une actrice confirmée que pour les nombreux effets visuels déjà évoqués. Le point bonus ? Un maquillage confondant de réalisme, entre sang, septicémie, froid et état de choc.

Mais est-ce que c’est fidèle ? Là est toute la question piège. The Shallows ne cherche pas à reproduire les faits d’une histoire vraie. Il s’agit surtout de rendre hommage, par le biais de la fiction, aux attaques de surfeurs par des requins qui ont à plusieurs reprises défrayé la chronique depuis une vingtaine d’années. Par-dessus tout, le film s’appuie sur la résilience et le courage des athlètes victimes de ces attaques, qu’ils aient pu y survivre ou non. Si très vite les règles de la cohérence s’estompent et laissent place à une suspension de la crédulité particulièrement intense, la première offensive à l’écran donne une image assez représentative de la violence de ces rencontres certes rares, mais pas moins marquantes.

Le verdict ? The Shallows est un film qui se laisse facilement regarder, et qui pour une fois ne souffre pas de la majeure partie des défauts des autres films présents dans la liste. La plupart des spectateurs se feront sans doute happer par la beauté de la photographie et des décors naturels. Il faudra cependant repasser pour l’investissement émotionnel, et surmonter une bonne part du long-métrage, terrassé par un ennui profond.

La réplique qui fallait pas ? Chaque fois que la petite sœur de Nancy parle, c’est un déluge de répliques clichées ou pour souligner lourdement une relation censée être intense et fusionnelle. On s’en passerait bien.

Le moment gênant ? Le requin en lui-même, dont les attitudes frôlent parfois le « gaguesque ». On pourrait également mentionner la mouette un peu trop intelligente pour ne pas avoir envie de hausser le sourcil.

La Note : 5,5/10. Pour toutes les bonnes surprises qu’on n’attendait pas, et pour les vrais quelques instants de flippes. Pour la beauté du nuancier, du montage dans son ensemble, et pour Blake Lively.

THE REEF 2 : STALKED, Andrew Traucki (2022).

Le pitch c’est quoi ? : Quatre filles en vadrouille, sœurs et amies confondues, effectuent une virée en kayak de mer, jusqu’à l’arrivée d’un requin un peu trop intéressé par la présence des humains sur son territoire.

Qu’est-ce qu’on en attend ? Rien. Le pitch n’a rien d’extraordinaire, aucun élément passionnant ne pointe le bout de son nez, c’est la vacuité côté casting, et après le visionnage du premier The Reef, on se dit que le second volet ne peut qu’être encore pire.

Pourquoi c’est nul ? Parce que c’est un condensé de tout ce qu’il ne fallait pas faire. Le simple visionnage de la bande-annonce suffit à comprendre quel film vous allez regarder, sans suspense. En un quart d’heure, tout est fini : vous savez que les soixante-quinze minutes suivantes vont être une torture qui vous en ferait pas mal regretter The Reef 1. Un comble. Les personnages sont tous plus têtes à claques les uns que les autres, tous visiblement très heureux d’échanger des dialogues d’une vacuité qui frôle le néant (et un point bonus si vous vous infligez tout cela en VF). Pire, de nombreux emprunts sont effectués auprès du The Descent, emprunts qui confinent au plagiat, et pas du tout à l’hommage. On joue avec la similitude évidente entre Nic et Jodie, très pâles copies de Sarah et June, dont les personnages avaient au moins l’avantage de constituer un duo aussi attachant qu’intrigant, car pivot central des enjeux émotionnels du film. Aller jusqu’à recruter Ann Truong en guise de Natalie Mendoza de synthèse, c’est non seulement prendre le spectateur pour un idiot, mais c’est surtout prouver l’absence totale de créativité et d’inspiration sur un projet que Traucki se réjouissait pourtant de réaliser aux côtés de qui voulait bien l’entendre. Jusque dans certaines scènes et répliques que l’on pourrait presque copier-coller sans voir de réelles différences, le parallèle avec The Descent en devient contrariant, et pose d’emblée les jalons d’un franc mauvais contact, tant The Reef 2 démarre mal. Une atmosphère inexistante gangrène tout le film, de la première jusqu’à la dernière minute. Même la bande originale donne l’impression de ne pas savoir ce qu’elle fait là, proposant quelques mélodies hasardeuses et hésitantes, quand elle ne vire pas au ridicule complet et que n’auraient pas renié un bon paquet de comédies parodiques. Les jumpscares les plus mal réalisés de tous les temps et la stupidité des actions des personnages achèvent ce triste tableau, stupéfiant d’amateurisme.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? Quasiment rien. Seuls les visuels utilisés pour le requin « stalker » fonctionnent. On croit à l’animal puisque lui aussi est quasi entièrement dénué d’effets numériques pour l’immense majorité du film. Certains plans ne sont pas sans rappeler ceux d’Open Water, surtout lorsque le prédateur nage sous le kayak d’une de ses futures proies.

Mais est-ce que c’est fidèle ? Difficile à dire, étant donné que Traucki se trahit lui-même et se rend complice d’un coup marketing plutôt honteux, compte tenu de l’histoire originelle de The Reef premier volet. The Reef 2 ne réemploie le nom de son prédécesseur qu’afin d’attirer un public passionné par les fictions adaptées de faits réels, se contentant néanmoins cette fois-ci de ce scénario bas du front, pour ne pas dire médiocre, et complètement inventé. C’est dire tout le respect que le réalisateur consacre, non seulement à son propre travail, mais aussi aux victimes initiales, tout ça pour espérer gonfler les recettes d’un film qui n’aurait jamais dû voir le jour.

Le verdict ? Passez votre chemin. Faites votre ménage de printemps, entamez une collection de timbres, jetez-vous dans la lecture des œuvres exhaustives de Proust, mais épargnez-vous le visionnage. Tout sera de toute façon mille fois plus utile et intéressant que de regarder The Reef 2. Le seul avantage, c’est que le film s’ennuie tellement avec vous que quoi que vous fassiez en parallèle, vous parviendrez toujours à suivre l’histoire sans être déconcentré pour autant.

La réplique qui fallait pas ? Entre « J’ai fait une tarte aux pommes l’autre jour » et « T’es passée où ??? » à une fille qui vient de se faire happer sous l’eau par un requin, j’hésite. J’hésite vraiment. On peut également mentionner l’emploi du mot « soeurette » trois fois en trois minutes, histoire de bien vous faire comprendre les liens qui unissent deux des personnages du film. VOUS AVEZ COMPRIS QU’ELLES ÉTAIENT SŒURS OU PAS ?

Le moment gênant ? On aura rarement pu contempler un montage aussi raté et embarrassant. Une scène voit un personnage constater la mort d’un de ses proches. L’effet épileptique est autant désastreux qu’agaçant, voire hilarant, se transformant en un épisode de Bref pendant une vingtaine de secondes (parce qu’en plus oui, c’est très long).

La Note : 1/10. C’est nul et non avenu, ça ne mérite même pas ce point donné uniquement pour éviter le 0 pointé. Au moins, ça aura permis de payer toute une équipe technique de film, et on va se dire que c’est déjà pas mal.

USS Indianapolis : Men of courage, Mario Van Peebles (2016).

Le pitch c’est quoi ? : L’USS-Indianapolis, célèbre navire de guerre de l’armée américaine, s’est vu confier en 1945 la périlleuse mission de circuler sur un territoire disputé aux sous-marins japonais. L’objectif ? Le transport de pièces servant au déploiement de la future bombe nucléaire d’Hiroshima. Sur le retour, deux torpilles ennemies provoquent le naufrage du vaisseau, livrant les 900 hommes survivants à des eaux infestées de requins.

Qu’est-ce qu’on en attend ? Beaucoup. Le naufrage de l’Indianapolis est considéré comme l’une des pires catastrophes navales américaines. Une histoire dans l’Histoire, qui s’entrecroise avec la terrible conclusion nucléaire de la Seconde Guerre mondiale. Le récit d’un tel épisode avait de quoi être anticipé par beaucoup : qu’il s’agisse des survivants et de leurs familles, jusqu’aux plus jeunes générations, et notamment américaines.

Pourquoi c’est nul ? Le format téléfilm est en grande partie responsable de la qualité inégale. Sorti en DTV (direct to video, ndlr), il est difficile de comprendre les intentions initiales des producteurs, pour une histoire qui aurait clairement mérité une diffusion sur grand écran. Mais le plus gros problème réside sans doute dans l’incarnation du personnage principal : l’authentique capitaine Charles McVay. Nicolas Cage, dont la carrière et la réputation sur les internet ne cessent d’être la plupart du temps moquées, a beau faire de son mieux pour interpréter un officier crédible, peine perdue. On ne voit pas le capitaine McVay. On voit Nicolas Cage, arborant des poses vouées à personnifier le mythe du héros américain par excellence. Certains dialogues, certaines séquences, sont ainsi condamnés à sonner faux (surtout pour certains passages en voix off), tranchant avec les événements réellement tragiques, quant à eux. L’exposition des faits, par la même, semble tout droit tirée d’une vidéo de vulgarisation niveau cours de troisième, rendant certaines répliques téléphonées. Si la limpidité du scénario en devient sans faille, on ne peut pas en dire autant pour ce qui est de la projection du spectateur ; il est impossible de faire abstraction d’une mise en scène forcée et trop explicite. La première demi-heure est poussive et laborieuse, et l’ensemble reste régi par un cruel manque de subtilité. Il faut également revenir sur les plans concernant les requins : tous très irréguliers. Certaines attaques frisent le grotesque, tant les squales dégoulinent d’images de synthèse de mauvaise facture. On a aussi peine à croire que les hommes se trouvent livrés à eux-mêmes en haute mer, la clarté permanente des eaux et le mouvement particulier des vagues confinant presque à l’impression d’un bassin artificiel, retouché avec habileté pour les lignes d’horizon. Le casting fait preuve d’une qualité de jeu très moyenne, malgré toute la bonne volonté de certains acteurs parmi les matelots. USS Indianapolis manque cruellement de souffle, là où il n’en aurait pas fallu beaucoup pour faire de cette narration terrible un monument de cinéma.

Qu’est-ce qui sauve un peu les meubles ? Il serait dommage de cracher sur la qualité globale du film pour autant. En effet, Mario Van Peebles a au moins le mérite de donner la parole à l’ennemi, et pas uniquement durant le procès du capitaine jugé en cour martiale. Le film ne se prive pas de montrer le point de vue des soldats et martyrs japonais depuis leur sous-marin, et surtout celui du commandant Hashimoto, partagé entre ses devoirs de militaire et ses remords d’être humain. Lorsqu’on pense à la propagande antijaponaise particulièrement virulente véhiculée par les États-Unis après 1945, l’intention est ainsi plus que louable de la part du réalisateur. La scène de panique à bord du vaisseau après le choc de la première torpille est avant tout bien ficelée et communicative, soulignant non seulement la vitesse avec laquelle l’Indianapolis a sombré dans les eaux du Pacifique, mais aussi la jeunesse des combattants américains à son bord. L’attitude des squales reste en majeure partie crédible, concernant leur comportement sur la scène du naufrage, et confère une peur réelle à les voir « s’incruster » dans le paysage déjà cauchemardesque des hommes à la dérive. Certains plans, très bien composés, font aussitôt à penser à une sorte de radeau de la Méduse moderne, et renforcent la stupéfaction du spectateur amené à se projeter plus intensément à la place des naufragés. On saluera aussi le travail de maquillage et de fausses amputations de quelques blessés, confondant de réalisme, certains plans filmant les requins avec une espèce de nonchalance glaçante (ni géants, ni agressifs en permanence, ils n’en deviennent que plus concrets et inquiétants, car imprévisibles). La participation d’acteurs tels que Thomas Jane (Hung, The Expanse) et James Remar (Django Unchained, The Vampire Diaries, Once Upon a time in Hollywood) est bienvenue, compensant l’inexpérience d’un casting constitué pour la plupart d’inconnus. Enfin, les amateurs des Dents de la mer auront une pensée émue pour Quint, via le fameux monologue de Robert Shaw.

Mais est-ce que c’est fidèle ? De tous les films cités, USS Indianapolis est incontestablement le plus conforme à son histoire originelle. Chaque étape est respectée en tous points, et la volonté de rendre hommage à tous les protagonistes du naufrage est plus que palpable, jusqu’à certains détails qui, en l’occurrence, n’auraient pas gêné à la compréhension s’ils étaient absents. Distinction spéciale à la scène de l’amerrissage par l’hydravion et à son pilote, ayant fait partie des premiers appareils à repérer les hommes à la mer. On en vient ainsi presque à regretter l’omniprésence de la mention de « requins blancs », quand on sait que les squales férocement territoriaux s’en étant pris aux marins sont surtout des requins longimanes. Une erreur à peine pardonnable, compte tenu de la rigueur apportée au reste du tableau.

Le verdict ? Parfois maladroit, parfois un peu grossier, le film vaut cependant le coup pour les faits historiques relatés. Une bonne manière de faire prendre conscience à ses spectateurs de l’ampleur de la catastrophe, longtemps dissimulée au grand public afin de ne pas ternir l’aura victorieuse des États-Unis sur le Japon.

La réplique qui fallait pas ? Chaque fois que Nicolas Cage ouvre la bouche.

Le moment gênant ? Le commandant japonais qui se parle à lui-même en entendant la voix d’un de ses aïeuls, priant dans sa cabine privée. La mise en scène nous extirpe brutalement de l’ambiance générale, amenant avec elle les pires réminiscences des films Tortues Ninja (et non, pas ceux avec Megan Fox).

La Note : 5,5/10.

Les films de requins adaptés d’histoires vraies ne sont pas tous « nuls ». Mais force est de constater que de nombreux réalisateurs peinent à trouver le juste équilibre entre horreur, frisson, suspense, véritable œuvre artistique, et respect envers le récit d’origine. La difficulté de tourner en mer, les problèmes relatifs au budget, la pénurie d’inspiration, le rythme aléatoire… toutes ces justifications ne sont peut-être pas la clef pour expliquer les manquements de ces longs-métrages. La réponse est sans doute ailleurs, et resterait écartée de n’importe quelle Bible du cinéma. La rencontre de l’Homme avec le squale, bien que rare, continuera éternellement de susciter le fantasme, l’interrogation, la terreur. Une terreur venue du fond des âges, qu’aucun scientifique ne serait susceptible de foncièrement démonter.

À bien y penser, même les plus grands réalisateurs sont au final peu de choses, lorsqu’il s’agit de projeter à l’écran l’incarnation d’une peur immémoriale des grands blancs et autres requins longimanes. De là à en conclure que seul Spielberg fut capable de toucher du doigt la pleine mystique de ces face-à-face redoutés, il n’y a qu’un pas que je franchirai peut-être.